يسدل باراك اوباما الستارة على ما بدأه سلفه جيمي كارتر قبل اكثر من 30 سنة، أي على مساعٍ عسكرية رمت الى حمل العالم الاسلامي على التكيف مع مصالح اميركا وتوقعاتها. ففي 1980، حين أعلنت عقيدة كارتر، كانت مترتباتها غامضة وفضفاضة. ولكن إثر أحداث مثل اطاحة الشاه في ايران وغزو الاتحاد السوفياتي افغانستان، اضطر الرئيس الأميركي يومها الى المبادرة الى «افعال ملموسة». فهذه الأحداث تزامنت مع ترشح كارتر لولاية رئاسية ثانية واحتدام المنافسة الانتخابية الداخلية. فافتتح الرئيس الأميركي مرحلة عسكرة السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. واليوم، يطوي أوباما مرحلة عقيدة كارتر الطويلة الأمد. فنفوذ اميركا العسكري في المنطقة ينحسر. وهو أعلن مطلع ولايته الثانية أن ارساء الأمن والسلام المستدام لا يقتضي حرباً مزمنة. وخيارات الرئيس قليلة. وعوض أن يكون صاحب القرار، يصادق على قرارات او رغبات صدرت عن غيره. فحين ألغى ضرب سورية، احتسب اوباما وزن الرأي العام الأميركي والكونغرس، ولم يغفل قرار البرلمان البريطاني. وحبّ الأميركيين للقوات العسكرية لم يفتر، لكنهم فقدوا الرغبة في الحرب، والمعارك العظيمة في زمننا نادرة، خلافاً لكثرة الحروب، والنصر صار فناً أثيراً ضاعت اسراره.

غلبت كفة السياسات الواقعية، وهذه تقتضي التوفيق بين الطموحات والقدرات، والتمييز بين المصالح الحيوية والمصالح المشتهاة. وفي افغانستان خبت الوعود بإرساء «الحرية الدائمة» (اسم الحملة الاميركية في هذا البلد)، وتربع محلها «الدعم الحاسم» كجائزة ترضية. وحين يسر المستشار الأمني لأوباما الى صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الرئيس الاميركي يرفض أن تستنفده منطقة واحدة 24/ 7 (ليلاً نهاراً طوال أيام الاسبوع)، يعلن انتهاج سياسة واقعية. فحرب أميركا في سبيل الشرق الاوسط الكبير انتهت، وطويت، على رغم كر سبحة هجمات الـ «درون» (الطائرات من غير طيار). لكن الضربات الصاروخية، سواء استهدفت باكستان او افغانستان أو اليمن أو الصومال، انفكت من هدف استراتيجي أوسع. وهي صنو عمليات الحرس الخلفي، أي ترمي الى حماية جسم القوات الأساسي وتعد لانسحابه. وثمة أخطار تترتب على نزع فتيل التصعيد. فطي الحرب الأميركية في سبيل الشرق الأوسط الكبير يخلف عالماً اسلامياً في أسوأ أحواله. فالمنطقة يحاصرها التطرف العقائدي وينهشها العنف ويتعاظم غرقها في معاداة اميركا. ولائحة الديكتاتوريين الذين أطاحتهم الولايات المتحدة أو هجرتهم وقطعت عنهم الدعم، والإرهابيين الذين أردتهم، تطول. لكن ثمار هذه «النجاحات» لا تذكر في العراق أو افغانستان او ليبيا. وفي 1979، كانت «خسارة» واشنطن ايران الداعي الأبرز لانتهاج سياسة الشرق الأوسط الكبير. فهي ضاهت «خسارة» الصين قبل 30 سنة. وعسر الصدوع بتلك الخسارة كان وراءه الزعم بأن الصين «لنا» لنخسرها.

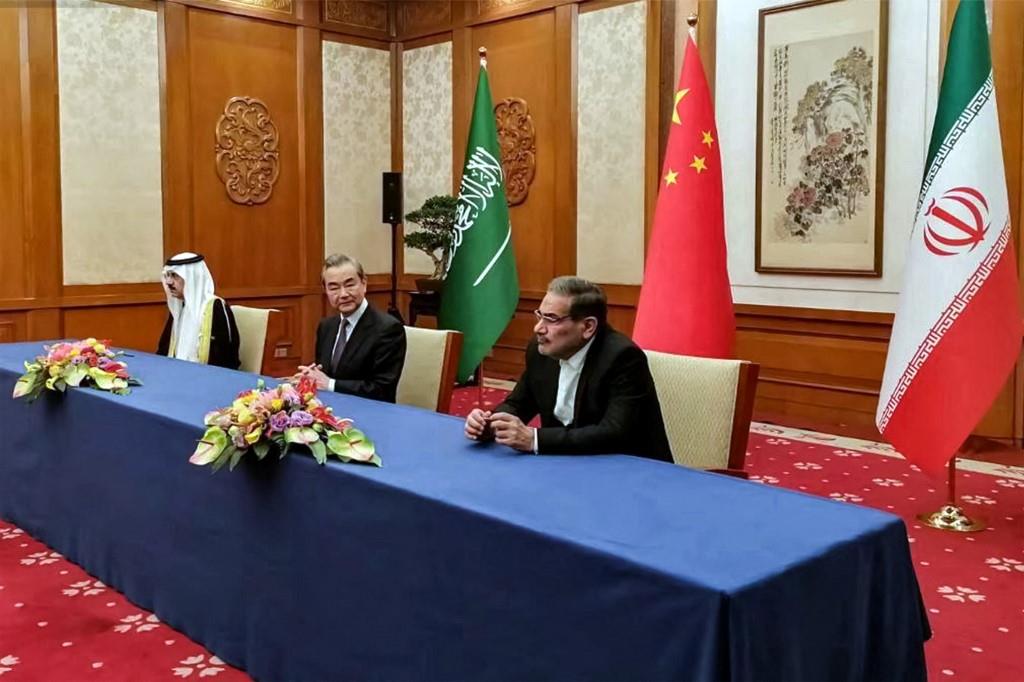

ريتشارد نيكسون أقر بخسارة الصين، وقلب الأوضاع رأساً على عقب، ورجح كفة مصالح اميركا. ولو كان نيكسون في الجوار لنصح أوباما بالقبول بخسارة إيران، ولقال انها لن تعود الى الدوران في الفلك الأميركي، ولدعاه الى تغليب مصلحة اميركا. ولا يخفى أن بغداد لم ترتقِ بؤرة لبسط النفوذ الأميركي. ويبدو أن طهران قد تكون الجسر الى الخروج من الحرب المزمنة المتواصلة الفصول في الشرق الاوسط. وركن اتفاق ترتجى منه فائدة ثنائي: اعتراف اميركا بالجمهورية الإسلامية في مقابل اعتراف إيران بالأمر الواقع الاقليمي. فتنجو الجمهورية الإسلامية، وتدمل اميركا جروحها «الذاتية»، أي تلك التي ألحقتها بنفسها. وعرض نيكسون على ماو عدم تصدير ثورته فتنكس واشنطن لواء الحرب وترسي السلام معها.

والمفاوضات حول البرنامج النووي الايراني هي السبيل الى بلوغ الهدف هذا. ومثل هذا الاتفاق لن تستسيغه اسرائيل أو دول عربية. ولم تعد حاجة واشنطن الى نفط الدول العربية، ملحّة. فاحتياط النفط والغاز الطبيعي الأميركي الشمالي كبير، ويفوق التقديرات السائدة قبل أعوام قليلة. ومع اقتراب أميركا من إنجاز استقلال في مجال الطاقة، تبرز الحاجة الى مراجعة الحلف الأميركي مع أبرز الدول العربية النفطية. واسرائيل أقوى قوة في الشرق الأوسط، وفي جعبتها ترسانة نووية. وهي تولي أمنها الأولوية. ولكن لا يسع واشنطن التغاضي عما يخالف مصالحها، اي مواصلة اسرائيل توسيع الاستيطان في الاراضي المحتلة. وعلى نحو ما تتجاهل اسرائيل اعتراض اميركا على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، يجب ان ترفض الولايات المتحدة أن تعيق الدولة العبرية الانفتاح على ايران.

وطهران هي نافذة واشنطن الى طي مغامراتها السيئة المآل في المنطقة. والعدول عن الحرب من أجل الشرق الأوسط الكبير لن يذلل مشكلات هذه المنطقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكنه يرفع ثقلها عن كاهل أميركا.

* أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة بوسطن، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 6/12/2013، إعداد منال نحاس