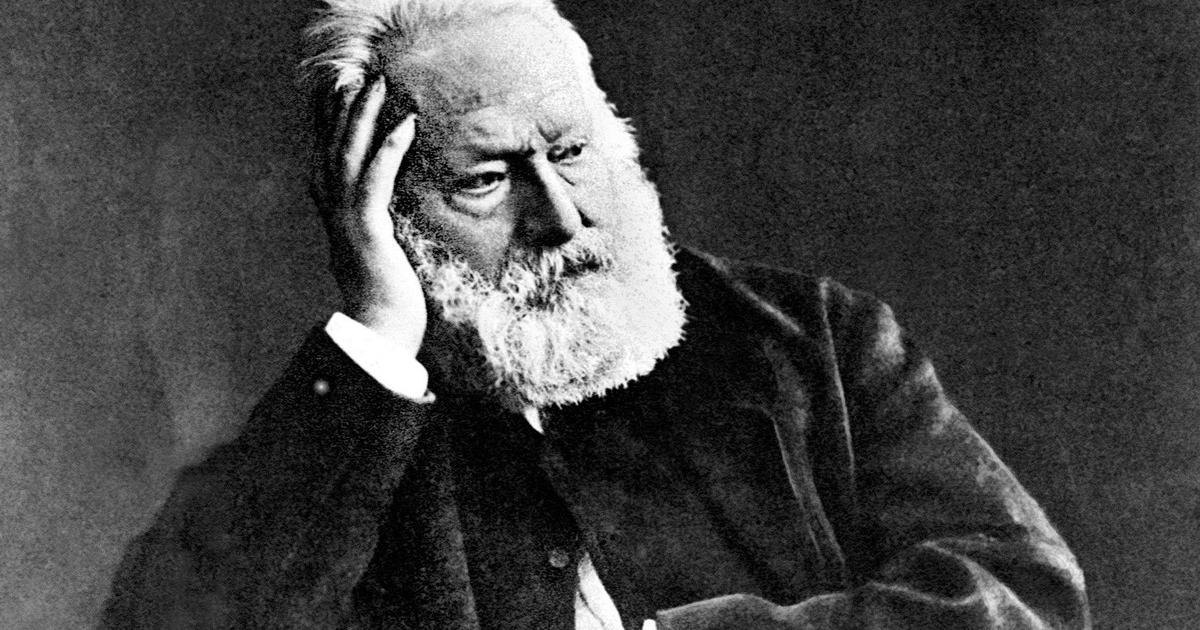

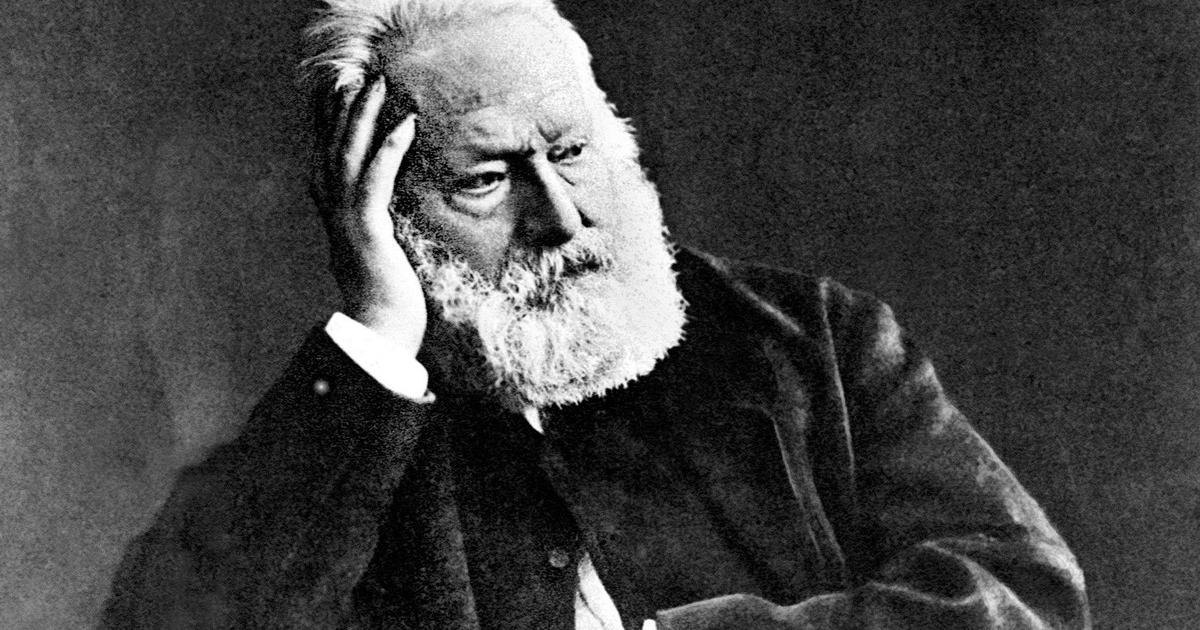

اشتهر الأديب الفرنسي فيكتور هيغو كونِه كاتِباً روائياً أكثر من كونه شاعِراً، على الرغم من أنه شاعر في المقدم الأول وأعماله الشعرية تفوق أعماله الروائية والنقدية عددا، لكن تحول بعض أعماله الروائية إلى أفلام سينمائية والتي حققت انتشارا واسعا عالميا مثل "البؤساء" و"أحدب نوتردام" و"جنة عدن"، جعلته يعرف روائيا أكثر من أن يعرف شاعرا.

تعتبر تجربته الشعرية من أخصب التجارب وأكثرها فرادة في ثراء وتعدد فضاءاتها في الحقبة الرومانسية.. وفي هذا الديوان "الشرقيات" الذي ترجمه الأديب صلاح بن عياد وصدر عن مؤسسة وشمة للنشر، يكشف هيغو في مقدمته له عن الكثير من رؤاه وأفكاره مدافعا عن تجربته الشعرية التي أنتجت "الشرقيات" وعلاقة النقد بالشعر.

يقول هيغو "ليس كاتب هذا الديوان من أولئك الذين يعطون للنقاد حق سؤال الشاعر عن نزوته أو لماذا اختار هذا الموضوع دون غيره؟ أو لماذا استخدم لونا دون غيره أو قطف ثمار شجرة دون أخرى أو اغترف من منبع دون آخر؟. هل العمل جيد أو سيء؟: ها هنا يكمن حقل النقد، فيما عدا ذلك لا يٌقبل مديح أو ذمّ لخيارات الشاعر للألوان المستخدمة لكن فقط للطريقة التي استخدمت وفقها. إذا نُظرَ للأشياء من موقع أكثر علوا فلا يوجد، في الشعر موضوع جيد وآخر غير جيد، بل هناك شاعر مجيد وآخر غير مجيد. من جهة أخرى يُعتَبَر كل شيء موضوعا للشعر. وكل شيء يمكن أن ينتج فنا ولكل شيء الحق أن يُذكر في الفن إذن فنحن لا نتحرى عن الدافع الذي دفعك للبت في هذا الموضوع الحزين أو المفرح، الفظيع أو الطريف، الصارخ أو الموحش، الغريب أو البسيط أو بالأحرى هذا الذي من فصيلة أخرى".

ويلفت إلى أن "النقد ليس من حقه أن يطالب، والشاعر ليس من واجبه أن يلبّي تلك الطلبات. ليس هدف الفن أن يصنع "هوامش" وقيودا وكمامات، يقول لك: اذهب، ويطلقك في ذاك البستان الرحب للشعر حيث لا توجد فاكهة محرّمة. إذ الفضاء والزمن ملك للشاعر وحده. فليمض الشاعر إلى حيث شاء وليفعل ما بدا له، إنها القاعدة. فليؤمن بإله واحد أو بآلهة عديدة فليؤمن ببلوتو أو بالشيطان، بكانيدي أو مورغان الجنيّة أو باللاشيء. فليبرّئ معبر "ستيكس" أو فليكن منتميا للساباطيين، فليكتب الشعر النثريّ أو الموزون، لينحت الرخام أو ليذب النحاس، فليأخذ له موطئ قدم في عصر ما أو مناخ ما، ليكن من الوسط أو الشمال، من الغرب أو الشرق، فليكن تقليديّا أو حداثيّا، فلتكن ربّة شعره مجرّد قريحة أو ملاكا لتكن ملتحفة بالكولوكازيا أو متزيّنة بتنورة ضيقة هو نوع العجب العجاب. الشاعر حرّ. فلنضع أنفسنا مكانه وفي وجهة نظره ولنحاول أن نرى".

ويضيف هيغو "يؤكد المؤلف على هذه الأفكار البديهية كما تبدو لأنّ عددا ما من "الأريسترخسات" ليس بعد في مستوى أن يقبلوها كما هي رغم سهولتها وبداهتها. فهو بنفسه الشاعر ونظرا للمكانة المتواضعة التي يحتلها في الأدب الحديث فقد كان موضع تهجّم من النقاد في أكثر من مناسبة. لقد جرت العادة أن يقال له: لماذا أنجزت هذا الكتاب، بدل أن يقال له إنّ كتابك رديء. لماذا هذا الموضوع بالذات؟. ألا ترى أن الفكرة الأساسية فكرة بشعة، غريبة وعبثيّة. فليكن؟. وماذا لو تحرّك الموضوع خارج حدود الفن؟. هذا ليس جميلا وذاك ليس ظريفا. ولماذا لا نتطرق لمواضيع لا تعجبنا ولا نقبلها؟. إنها نزوات غريبة هذه التي تأخذك هنا. إلخ، إلخ. لقد ردّ دائما على تلك الأسئلة بشكل حازم: لتكن هذه النزوات نزواته وليكن غير عارف بحدود الفن ما أكثر الجغرافيا المحددة للعالم الثقافيّ، وأنه لا يعرف عن الفكرة تلك شيئا، كما أنه لم ير قطّ رخصة سياقة في مسالك الفنّ مع حدود للممكن وللمستحيل المسطرين بالأزرق والأحمر وهو في النهاية قد أنجز هذا العمل لأنّه ببساطة قد أنجز هذا العمل".

ويتابع "إذا سأله أحدهم اليوم لم تصلح هذه "الشرقيات"؟ من استطاع أن يوحي له بفكرة التجوال في "الشرق" طيلة كتاب كامل؟. ماذا يعني هذا الكتاب اللامجدي والشعريّ الخالص المرميّ على هامش انشغالات خطيرة للجمهور الفرنسي وهو على عتبة منعرج تاريخيّ. ما الفائدة من هذا الكتاب؟ مع ماذا يتناغم هذا الشرق؟. سيجيب أنه لا يعرف شيئا عن ذلك وأنها مجرّد فكرة قد أخذت لبّه، أخذت لبّه بشكل ساذج جدّا، في الصائفة الماضية، لمّا ذهب لمشاهدة الشمس وهي تتّجه نحو الغروب. ولن يندم على شيء سوى أن الكتاب لم يكن أفضل ممّا هو عليه. ثمّ لماذا لا يكون كتابا ينتمي للأدب في مجمله أو ينتمي خصوصا لأثر شاعر من ضمن أعمال أخرى، شأنه شأن تلك المدن الإسبانية الجميلة والقديمة على سبيل المثال أين تجدون كلّ شيء: منتزهات منعشة من البرتقال على طول واد من الأودية، ساحات فسيحة للحفلات مفتوحة على سطوع الشمس المحرقة، مسالك ضيّقة وملتوية، مظلمة عادة أين يترابط ألف منزل الواحد بالآخر بكل الأشكال ومن كلّ الأعمار، منخفضة، سوداء، مطليّة، منقوشة؛ متاهات من البنايات المنتصبة جنبا إلى جنب خبط عشواء، قصور، ملاجئ، أديرة، ثكنات، كلها مختلفة فيما بينها، حاملة لقدرها المكتوب فوق هندستها، سوق تعج بالناس وبالغوغاء، مقابر أين يسكت الأحياء تماما مثل الأموات؛ هنا المسرح بزخرفه اللامع، بأبواقه وبهرجه، هناك المشنقة القديمة والثابتة أين تكون الحجارة نخرة والحديد صدأ مع بعض الهياكل العظمية المطقطقة في مهبّ الريح، في الوسط تقع الكنيسة الكبيرة الغوطيّة بأبراجها العالية المشحوذة بالمناشير، برج ناقوسها الهائل، بواباتها الخمس المحاطة بنقوش خفيفة، إفريزها المتجدد مثل الياقة الصغيرة وقناطرها الصلبة التي تبدو واهنة للناظر، ومن ثمّ تجويفاتها العميقة وغابتها التي من دعائم وخيام عجيبة وقبابها المتقدة وآلاف مؤلفة من القديسين والنعوش والأعمدة المرتبة حزما حزما، زخارفها الناتئة والوردية الشكل، أقواسها التي تتماسّ في الصحن الدائريّ لتشكّك ما يشبه القفص البلوري، معلم الهيكل بألف شمعة، صرح عجيب مهيب بثقله مشوّق بتفاصيله، جميل على بعد ميلين وجميل على بعد خطوتين، وأخيرا في الطرف الآخر من المدينة، ينتصب مسجد شرقيّ مخبأ وسط الجميز والنخيل، بقبابه النحاسية والقصديرية، بأبوابه المطليّة، بحيطانه اللامعة، مع ضوئه النابع من الأعلى، بأقواسه الدقيقة، بأوانيه التي تدخّن ليلا نهارا، آيات من القرآن محفورة على كل باب، محاريبه الساحرة والفسيفساء التي على بلاطه والفسيفساء التي على أسواره، فسيفساء مفتّحة على الشمس مثل وردة كبيرة مليئة بالعبير".

ويؤكد هيغو "طبعا، ليس كاتب هذا الكتاب من سينجز جملة من الآثار الفنية التي فيها تتحقق المقارنة التي طالما تمنى أن يصل إليها ولو مصادفة. على أنه ودون أن نمنّيَ النفس بلمس ذلك فيما أنجز إلى حد الآن ولو في بعض المسودات بالتلميح للصروح التي كنّا قد أشرنا إليها أعلاه، سواء إن كانت الكنيسة الغوطيّة، أو المسرح، أو أيضا المشنقة البشعة، لو سألناه ـ الشاعر ـ عما يريد فعله في كل هذا سيقول إنّه هنا من أجل المسجد الشرقيّ. لن يخفى ذلك على أحد حتى نقوله بشكل عابر رغم الانتقادات العديدة التي تراه وقحا وأحمقا بأن يتمنّى لفرنسا أدبا شبيها بمدينة من مدن العصر الوسيط. ها هنا تكمن واحدة من أكثر الأحلام جنونا التي يمكن أن نخوض المغامرة فيها. إنه الميل العالي إلى الفوضى وإلى الإسراف، إلى الغرابة، إلى الذّوق الرديء. فليكن أفضل بكثير من عري جميل ومضبوط، أسوار كبيرة وجدّ بسيطة، كما يقال، عليها نقوش بسيطة لكن ذات ذوق رفيع: زخرف بيضويّ الشكل وآخر حلزونيّ، باقة برونزيّة للإشارة إلى الكورنيشات، سحابة رخاميّة ذات رؤوس ملائكيّة للإشارة إلى القباب، زخارف حجريّة متقدة للإفريز ثم زخارف بيضويه الشكل وأخرى حلزونيّة، قصر فرساي، ساحة لويس الخامس عشر، شارع ريفولي، هذا كلّ ما في الأمر. حدّثوني عن أدب جميل ومرهف. الشعوب الأخرى تتحدّث عن: هوميروس، دانتي، شكسبير، نحن نتحدث عن: بوالو. لكن، لنمرّ".

ويوضح أنه بالتفكير في كلّ ذلك، إنْ كان الأمر يستحق حقا منا عناء التفكير، سنجد ربما أن المخيّلة التي أنتجت هذه "الشرقيات" تبدو أقلّ غرابة. إننا اليوم نهتم، وهو اهتمام عائد لألف سبب مما حقق تطورا ما في التفكير، اليوم نهتم أكثر فأكثر بالشرق كما لم نفعل قط من قبل. الدراسات الشرقية لم تدفع كما تدفع اليوم إلى الأمام. في عصر لويس الرابع عشر كنا هلينيستيين، اليوم نحن اسشراقيّون. هناك خطوة تحققت لنا. لم يسبق لمثل هذه الفطنة أن قلّبت هذا العمق السحيق والكبير لآسيا. نملك اليوم عالما خبيرا بكل لغة من لغات الشرق، من الصين إلى مصر. ما ينتج عن ذلك كلّه أن الشرق بوصفه صورة أو بوصفه فكرة قد أصبح يمثّل بالنسبة للفطن أكثر منه للتخيلات، نوعا من الاهتمام العام الذي من شأنه أن ينقذ فحوى منجز هذا الكتاب ـ الشرقيات ـ ربما دون علم وعي أتت الألوان الشرقيّة من تلقاء نفسها لتطبع كلّ أفكارنا، كلّ أحلام يقظتنا، وأحلام يقظتنا وأفكارنا وجدت نفسها واحدة واحدة وبلا إرادة منها تقريبا، عبرانيّة، تركيّة، يونانيّة، فارسيّة، عربيّة، إسبانيّة، لأن إسبانيا لا تزال الشرق حينها، إسبانيا هي بلاد نصف أفريقيّة، أفريقيا نصف آسيوية.

ويرى هيغو أنه في هذا الديوان "ترك الفعل كلّه بيد هذا الشعر الذي أتاه. شعرا جميلا كان أو رديئا فقد قبله [كما هو] وهو به مغتبط. علاوة على ذلك لقد كان له دوما ميل الشاعر الحيّ، ولنغفر له اغتصابه للحظة هذا العنوان، لعالم الشرق. كأننا به لمح في هذا العالم بريق شعر عال. لقد أراد من زمن طويل أن ينهل من هذا المنبع. هناك في الشرق بالطبع كل شيء لازال يتف بالعظمة، بالغنى، بالخصوبة تماما كما في العصر الوسيط، هذا البحر الآخر المختلف من الشعر. وبما أنه منقاد أن يقول كل ذلك هنا في مروره فلماذا لا يقوله. لقد تهيأ له أنه إلى حدّ الآن قد شهدنا الكثير من العصر الحديث في وقت لويس الرابع عشر وفي العصور القديمة لروما ولليونان. ألا نكون قد نظرنا إلى الأعلى وإلى البعيد بدراستنا للعصر الحديث في العصر الوسيط والعصور القديمة في الشرق؟.

من نصوص الديوان

خليج بِتلالٍ خضراء

ينعكس على الموج الصّافي!

جواميس وحِرَابٌ،

وغناء صاخب يتعالى في الهواء!

هذه كانت أصوات الخيمة والمهدا،

القبيلة التي تصيد وتقنُص

التي تعيش حرّة بسهامها

التي تتقاطع مع وميض البرق.

أما تلك العائلات المرتحلة

فلا شيء يعكّر صفوها.

الأطفال والبنات الصّغيرات

المحاربون يرقصون في شكل حلقة،

حول نار على رمال الشّاطئ.

النّار التي تحنيها الرّيح وترفعها

تماما مثل الأرواح التي في الحلم

نراها تدور حول جبينها.

العذارى ذوات نهود الأبنوس،

نَظِرَات مثل الأمسيات الجميلة.

يتضاحكن لصعوبة رؤية وجوههن

في نحاس المرايا؛

وأخريات، سعيدات مثلهن تماما،

يفجّرن أثداء نوقهن الطيّعة

عن حليب أبيض يتخلّل أصابعهن السوداء.

الرجال، النساء العاريات

يغتسلون في حُفَر مائية مُرة.

أين كانت تختفي بالأمس،

هذه الأقوام المجهولة؟

يدفع صوت الصّنوج الضعيف

الخيولَ للصهيل

الصهيل الذي سيختلط بعيدا

بهدير البحر الممتد.

تردّدت الغيمة برهة في الفضاء.

أهنا؟ لا أحد يعلمُ من أجابها: تقدمي.

****

مصر، كانت قد افترشت كل سنبلة شقراء

حقولها المبرقشة مثل سجادة متعدّدة الألوان.

سهول، كم من سهول تمتدّ؛

الماء المتسع والبارد شمالا، الرمال الملتهبة جنوبا.

يتنازعان مصر فيما بينهما: لكنها كانت تقهقه

بين بحريها اللذيْن يدغدغانها.

في البعيد ثلاثة جبال من صنع الإنسان كانت قد خرقت السماوات

بنتوء رخامي مثلث، وقد خبأت عن الأعين

ركائزها المغمورة بالرماد.

ومن قممها الحادة إلى حدود الرمال الذهبية،

راحت توسع درجاتها الهائلة

المخصّصة وكأنها لخطوات بست أذرع.

"أبوهول" من الغرانيت الوردي، إله من رخام أخضر،

كان يحرس كل ذلك دون أن يسلط ريحا من لهب على الصحراء

التي كانت تدفعها ـ مصر ـ لأن تسدل الجفن.

كانت عشر سفن بجناح واسع تدخل لميناء كبير.

حيث مدينة جبارة قابعة على الحافة،

مدينة تغسل في الماء أرجلها الحجرية.