القسم الأول: تحليل الرواية

ليس من اليسير دائمًا على الأديب الذي يستهل مشروعه السردي قاصًّا أن يجيد كتابة الرواية مع أنهما يشتركان من حيث المبدأ في الحكاية وما يرافقها من رويّ لإمتاع القارئ ودهشته، فالرواية سرد بنفس طويل وتقتضي توظيف العديد من التقنيات والأحداث والأماكن والشخصيات، إضافة إلى المقاربة التي ينطلق منها السارد، آخذًا في الاعتبار أنه مهيأ ليكون عدّاء ماراثونات وليس سباقات العدو القصيرة.

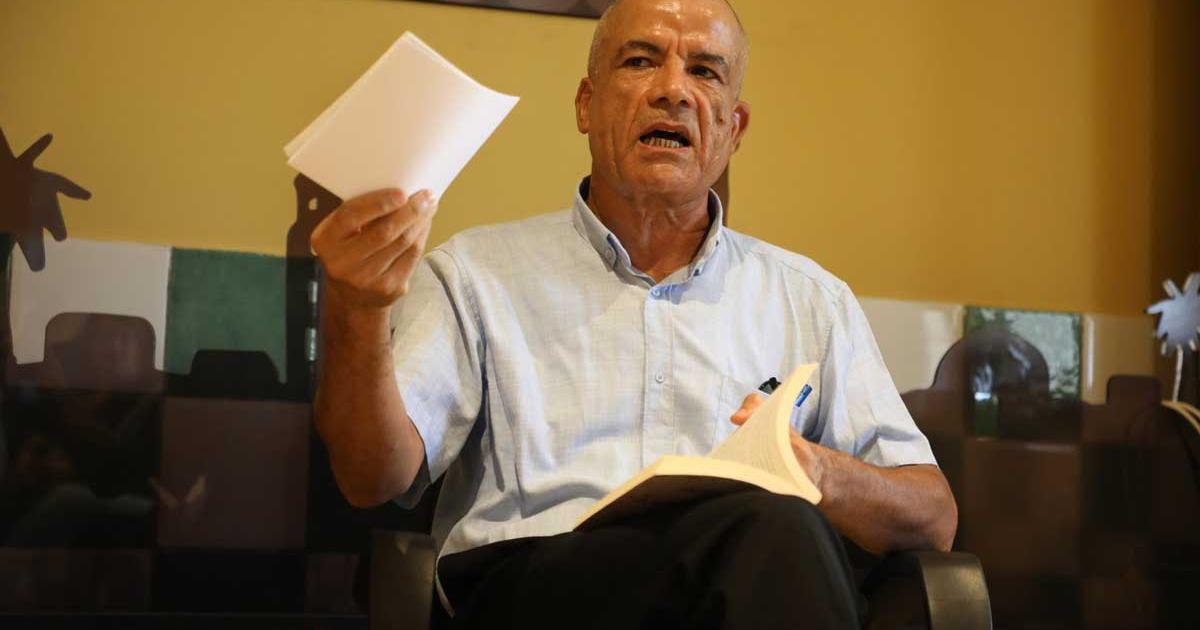

لعل الروائي والقاص أزهر جرجيس أحد الكتاب الذين أجادوا في هذين اللونين السرديين، فلقد طالعت مجموعاته القصصية وروايته الأولى "النوم في حقل الكرز" وروايته الأخيرة "حجر السعادة" التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" هذا العام ووجدت فيه أعمالًا متكاملة سردًا وبناء وذات ودلالات وانزياحات تنفتح على أكثر من قراءة وتأويل، ومنسلخة عن التفاصيل المرهلة للنص، وممهورة بلغة أدبية متماسكة ورمزية وليست تقريرية مباشرة. هو كما يتضح لي من تحليل أعماله السردية والوقوف على البناء الفني لها سارد متمكن وقادر على ضبط إيقاع أوركسترا العمل بنحو متزن ومتقن.

تنتمي رواية "حجر السعادة" التي صدرت عام 2022 عن دار الرافدين إلى تيار الروايات العالمية الحديث الذي يتسم عادة بتقنية سرد الشخص الأول (الراوي غير العليم) وعلى الدهشة/المتعة إضافة إلى السخرية/الكوميديا المولودة من رحم المعاناة (الذي أفضله على مسمى "الكوميديا السوداء" الشائع) وكذلك عمق الطرح والأفكار التي تتناغم مع طبيعة الحدث والشخصيات، بحيث يشعر القارئ وهو يتمعن في بعض الجمل والعبارات أنها أتت في سياقها الصحيح تمامًا دون تكلف أو إقحام، فعلى سبيل المثال، يقول كمال - الشخصية الرئيسة في العمل والسارد - وهو يحاور صديقه صالح، ص 190 "عزيزي صالح، مادامت الحياة قد أهدتك ولدًا فأقبل مني هاتين النصيحتين: الأولى، مهما حصل لا تقل له يا فاشل. الثانية: لا تنس النصيحة الأولى".

"حجر السعادة" تقبض على القارئ، بداية في عنوانها وتصميم الغلاف الذي يوحي أنه عمل ينتمي إلى الفنتازيا، ثم في السطر الأول تمامًا الذي تدشن فيه الشخصية الرئيسة، كمال توما وقد تخطى الستين، سرد حكايتها: "هكذا بعد عمر قضيته مسالمًا كالدجاج، وجدت نفسي وجهًا لوجه مع قاتل مأجور" ص7. تذكرني هذه الجملة بأول سطر من ملحمة جابرييل جارسيا ماركيز "مئة عام من العزلة"، "بعد سنوات طويلة وأمام فصيل الإعدام تذكر الكولونيل أورليانيو بويدينيو عصر ذلك اليوم الذي صحبه أبوه ليتعرف على الجليد"، أوجبت هذه العبارة الايقاظية و"الاستفزازية" (الاستفزاز الإيجابي التأملي) تحديًّا على الكاتب لمواصلة السرد بوتيرة عالية لاجتذاب القارئ والتفاعل مع الأحداث والشخصيات والتقاط الرسائل "المشفرة" بين السطور.

كان مفتاح الحل أولًّا في اعتماد تقنية الاسترجاع "فلاش باك" التي وظفها الكاتب بنحو موفق لسرد حكايته على لسان كمال توما أو كيمو- منذ كان فتى في الموصل ومعاناته الشديدة من قسوة والده السكير وزوجة أبيه مقابل حنان شقيقته جانيت، فاضطر إلى الفرار إلى بغداد وهو في عمر الثالثة عشرة خوفًا من انتقام والده الذي اتهمه بإغراق أخيه الأصغر ريمون، ثم يتواصل السرد بوصول كمال إلى بغداد وهو في حال مزر ويكاد الجوع يفتكه ليمارس أية مهنة تؤمن له وجبة طعام، بينها حمال وملمع أحذية وعضو في عصابة "مولانا" لسرقة المنازل ريثما يمتهن التصوير في أحد الاستوديوهات في شارع الرشيد الذي يملكه العم خليل الذي يرعاه ويحبه لأنه يذكره بابنه الوحيد الغريق. لقد كان الروائي على قدر التحدي الذي قرع جرسه في السطر الأول بجملته الايقاظية/الاستفزازية فلم يعتور السرد على مدى 316 صفحة أية إخلال أو فتور أو حشو أو تكرار أو فقرات تقريرية، وهو أمر مرده إلى عدة مرتكزات من بينها:

أولًا: اختار الروائي زمنًا غير الذي عاشه، فهو ولد في العام 1973 في حين يظهر كمال توما أنه مولود في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، أي ثمة ثغرة بقدر جيل ما بين العمرين. ولعل هذا الفارق الزمني في الرواية المسرودة بتقنية الشخص الأول لم يأت اعتباطًا، بل أراد الكاتب على الأرجح أن ينسلخ تمامًا عن شخصيته وعن الأحداث التي جايلها لتقديم نص متخيل بالكامل وشخصية من رحم الورق ترزح في حال من البؤس وقسوة الأب وزوجته إضافة إلى التنمر من قبل الكبار، المرض الاجتماعي المتأصل، بحيث يقول "أعجز عن فهم شعورهم [الكبار] بالمتعة حين يلبسون الصغار ألقابًا تحط من كرامتهم... بالضفدع أو الحمار أو الأرنب" ص 80.

ثانيًا: منح الروائي الشخصية الرئيسة، كمال توما، مطلق الحرية في التصرف والتفكير، فلم يكن جسرًا لإيصال أفكار المؤلف أو أدلجته، بل كان الأخير منصهرًا في تلك الشخصية الورقية، عائشًا كل الأدوار التي اختطها لها بحرفية عالية. لقد رسم سمات هذه الشخصية التي نشأت وترعرعت على الخوف والتنمر بدقة وعاشت مهزوزة على مدى أكثر من ستين عامًا. لذا نراه يقول في تجسيد المعاناة من قسوة أبيه "خزانة أبي من الشتائم لا تفرغ ولا تشتكي العوز" ص 38، ثم يخاطبه الأب "ما كان يضر الله لو أعطاني فتاة ثانية بدلًا منك"، ص 40، فيبعث ذلك شعورا يقينيّا لديه بأن الرب قد تخلى عنه منذ اللحظة التي غادر فيها رحم أمه ص 54. كان كمال توما نموذجًا ورمزًا للشخصية العراقية التي تتعرض لكل أنواع الاستغلال وسوء المعاملة والتنمر، صورة نمطية لجيل تربى على القسوة والحروب والدكتاتورية دون أن تفقد هذه الشخصية روح الدعابة لها. وهذا الخوف لازمه طيلة حياته فيصف حاله بشكل دقيق خلال انتفاضة الشباب عام 2019 عندما أدرك وقد تجاوز الستين مدى الفارق في الشجاعة بينه والجيل الجديد، "أخاف إن شاركنا هؤلاء الشباب احتجاجاتهم، سنطفئ حماسهم بأراجيفنا. هم يسيرون بصدور مكشوفة، ونحن نلوذ بالحيطان ونقول يا ساتر!" ص 279.

ثالثًا: كانت الأحداث السياسية التي عصفت بالعراق: الحرب مع إيران، وغزو الكويت والحصار وسقوط النظام ثم انتفاضة الشباب عام 2019 حاضرة دون أن تجتر سوى بضع فقرات من صفحات الرواية، فلا يمكن تجاهلها لأنها مست جوهر الحياة الاجتماعية العراقية، وشاء الروائي ألا يسرف في سردها خشية أن تتحول إلى التقريرية أو تشتت الثيمة الأساسية، فتركها، مع ما لها من أهمية في رسم مسار التاريخ السياسي والاجتماعي والنفسي للشخصية العراقية، لتكون الحديقة الخلفية للسرد، ففي بداية الفصل الثاني والعشرين ص 211 يصف في فقرة واحدة بليغة توالي الحروب التي يشعلها الدكتاتور، والشعب المقهور المغلوب على أمره، والمسالم بطبيعته "حروبنا كالسجائر، تشتعل من أعقاب بعضها! خمدت حرب واشتعلت أخرى بلا فواصل، ولا أحد يدري كيف ولماذا! مازلت أجهل سر توقنا للحرب وحرصنا على اقتناء السلاح وحفظه تحت الأسّرة في خزائن الثياب. لسنا منحدرين من سلالة الفايكنج، كما لا نسب يربطنا بهولاكو... نحن شعب مسالم، آلهتنا من طين يذوب رقة للمطر وجدنا العظيم [جلجامش] يبكي كالطفل لفقد صديق ثم يهيم مجنونًا في الفلوات بحثًا عن عشبة للخلود. كان ديننا المحبة وصلاتنا الحراثة، نقدس النخلة ونربي الحمام فوق الأسطح... من أين جاءنا حب الحروب والشوق لسماع الطبول؟".

رابعًا: الرمزية: امتازت الرواية بتوظيف عال للرمزية بدءًا من عنوانها حجر السعادة الذي عثر عليه كمال في طفولته في بستان يضج بالأشباح حتى قرر التخلص منه في خاتمة المطاف لأنه كما يقول جعل منه كائنًا هشًّا لا يجيد استرداد حقه ص 311، ثم بالأماكن مثل "خان الرحمة" الذي كان مكانًا للتعذيب ويضج بالأشباح والممارسات الشاذة. أما رمزية الشخصيات فتتمثل بقطبين: الضحايا "الدجاجة والأرنب" والانتهازيين "الأفعى" صاحب مكتبة الأضواء الساطعة و"فرسان بغداد" (في إشارة إلى المليشيات دون تحديدها) ومولانا والحنش. ولعل رمزية الحنش تشير إلى عدة شخصيات ومناصب دون أن تخصص أي واحد منهم، فهو ربما أحد الفقراء البائسين الذي اغتنوا وتسيدوا المشهد والمناصب فور سقوط النظام خلال غزوات الفرهود، أو أحد قادة الأحزاب أو حتى أعلى منصب في الدولة، بل قد يشير أيضًا إلى الأحزاب وإلى الوضع الحالي برمته. لذلك يقول عنه "وهكذا غدت المتاجر والمحال تتساقط في يد الحنش واحدًا تلو الآخر. لكن المثير للاستغراب أنه لم يكن بحاجة لتلك المتاجر، لم يشغلها بالبضائع ولم يعرضها للإيجار... كان حين ينتقل المتجر إلى ملكه، يسدله بقفل كبير... كان كمن يصطاد السمك لعداوة مع النهر، لا لحاجة في السمك!" ص 237. وتجسد شخصية "مولانا" واقع حال الكثير من المنافقين الذين يمارسون شعائر الدين علنًا ويجترحون كل أنواع الموبقات سرًّا ومعهم صارت الناس تنقاد إلى أوامرهم دون تفكير كما يظهر في الحوار الجميل بين كمال وهوبي عندما امتهن مجبرًا سرقة البيوت "مضغت اللقمة وقلت: ’لماذا يشتمك مولانا؟‘ أجاب، ’لأنه مولانا‘، ثم أردف: ’مولانا يفعل بنا ما يريد، لأنه مولانا‘" ص 88.

خامسًا: اللغة، كانت اللغة أدبية عالية ومتماسكة على مدار الرواية وقد وظفها الروائي بنحو متقن لإيصال الأفكار، كما يفعل، فمثلًا عند وصف كمال مهنة تلميع الأحذية فيقول ص 104 "عليّ الاعتراف بأن تلميع الأحذية لم يكن عملًا شاقًّا، فلا عربات ولا أحمال تئن لها الأكتاف الهزيلة. كان عملًا سهلًا ويسيرًا يوفر ثمن الخبز والشاي معًا دون الحاجة إلى صدقة، لكن فيه من الذل والمهانة ما يفوق العتالة بعشرة أضعاف". ولعل الجانب الأميز فيها أن الحوارات كانت بالفصحى وليست العامية من أجل أن تكون مفهومة، خاصة بالنسبة للقراء العرب، مع إدخال عدة هوامش وشروحات لبعض المفردات المختصة بالمجتمع العراقي.

القسم الثاني: الكاميرا/الصورة: السارد العليم

شكلت الصورة/الصور إحدى المعالجات التي لجأ إليها عدد من الروائيين شأنها شأن المخطوطات لتضطلع بدور حيوي في سرد الحكاية أو استحضار الماضي. وخير مثال على ذلك في الأعمال العراقية الحديثة رواية "يا مريم" لسنان أنطون ورواية "القديسة بغداد" أو في قصة "الصورة" لكاتب هذه السطور. بيد أن أزهر جرجيس وظف الكاميرا/الصور في "حجر السعادة" بتقنية "ثلاثية الأبعاد" (الرمزية، والتاريخ، والحكي/السرد) لكأننا نشاهد ونرى لقطات حية بين السطور.

فعلى صعيد الرمزية، كانت تلك الكاميرا شاهدًا على أحلام جيل الأطفال الموءودة، وعلى أمنياتهم بعيدة المنال، وعلى الرغبة الجامحة التي استبدت بكمال لتوثيق طفولته، وعلى الفضول الذي أوقد في داخله، فور مشاهدته الكاميرا الشمسية المحمولة على ثلاثة مساند، شغف التصوير ليمتهنها لاحقًا بعد فراره إلى بغداد. لذا يقول في ص 23 بعد انتهاء جلسة تصوير التلاميذ بالكاميرا الشمسية "عاد التلاميذ إلى الصف سواي، فقد كنت ذاهلا كالأبله، يهرش رأسي سؤال عما يكتنزه ذاك الصندوق السحري الرابض فوق السيقان النحيلة"، ثم يكمل في الصفحة التالية، "لصقت عيني في اللوح، دون اكتراث لسخرية صاحبه. كانت الصورة مقلوبة وكأن شيطانًا يتلبسها... وعندما عدت إلى المنزل ودخلت حجرتي... عمدت إلى دفتر الرسم وقطعت منه ورقتين، ثم طويتهما على هيئة مثلثين صغيرين وحشرتهما ببعضهما لتكون النتيجة كاميرا من ورق..."، ثم يصف كيف التقط صورة لأخته جانيت كما فعل موريس مع تلاميذ صفه ذلك اليوم فقالت له، "شكرًا، حضرة المصور كمال أفندي. أطربني لقب المصور وظلت الكاميرا الورقية رفيقتي أينما ذهبت".

كانت أيضًا شاهدًا على قسوة الأب يوم أعطته أخته عشرة فلوس من التي وفرتها فمضى بها إلى المصور موريس ليتلقط له صورة ولما عاد بها وعلم أبوه بالأمر أوسعه ضربا مبرحًا. مع ذلك، لم يخبُ هذا الشغف تجاه الكاميرا والتصوير، فقد وجد فيه أملًا، حتى لو كان ضئيلًا نحو المستقبل، وهروبًا من واقعه الحياتي والأسري والمجتمعي شديد القسوة، الأمر الذي بعثه ليلتصق بموريس، مصور مدينته في الموصل، ليلتقط منه ما يجود عليه من مبادئ التصوير، ثم العم خليل في بغداد، وليتعرف من خلاله على أسرار المهنة، وعلى المشاعر التي تفيض خلال التقاط الصور وليست مجرد حركات. لذلك يقول كمال في مرحلة لاحقة من حياته، "الصورة بنت المزاج... لن تحصل على صورة جيدة مادام مزاجك سيئًا" ص 276.

وعلى صعيد التاريخ، جايلت الكاميرات/الصور كمال توما على مدى خمسة عقود، منذ الثالثة عشرة وحتى بعد عقد الستين، ومعه كانت شاهدًا حيًّا على التطورات الاجتماعية والسياسية التي عصفت بالبلاد وحولتها إلى مسرح للحروب والدمار والانفلات الأمني. في تلك العقود الخمسة، تطورت الكاميرات في تقنياتها وآليتها وأهميتها في المجتمع ومرت بمراحل عمرية مثل البشر (الكاميرا الشمسية، الضوئية، الفورية، والرقمية إضافة إلى الكاميرا الورقية التي صنعها كمال في طفولته)، في وقت توارت خلاله شخصيات من مسرح الرواية، شقيقته جانيت التي رحلت في بلاد المهجر وعلم بوفاتها بالسرطان، الأخ ريمون، المصور موريس ومن ثم المصور خليل. لقد أدرك كمال أهمية الكاميرا/الصور في تدوين التاريخ، لذلك يقول "كنت محظوظًا لأني أقرأ ما سيمسي تاريخًا، وأشارك في تدوينه دون حاجة إلى سلسلة رواة" ص 290.

رافق هذا التحول تبدلًا في طبيعة عمل المصور كما شاهدنا، من المصور المتنقل (الكاميرا الشمسية) إلى الأستوديو (الكاميرا الضوئية) وبعدها العودة للتجوال (الكاميرا الفورية)، ثم الأستوديو والتجوال معًا في الكاميرا الرقمية التي قل الطلب عليها جرّاء انتشار الهواتف والأجهزة المحمولة المزودة بكاميرات، حيث يقول كمال "عاد صالح من شارع السعدون متأبطًّا ألبومه الجديد، وكان عن مخيمات النازحين، ثم جلس يربّت عليه قائلًا بأنه سيبيعه لمنظمة إنسانية. قبل هذا كان قد صنع واحدًا عن القباب الذهبية في كربلاء وباعه لرجل أعمال يدعي القرب من الله، وواحدًا عن آثار بابل، باعه لا أدري أين.. من هذه الألبومات يتحصل صاحبي على فتات رزقه بعد موت مهنة المصور الجوّال وتشييعها نحو مثواها الأخير" ص 270.

وبعد تغيير النظام، عادت الكاميرا/الصور لتتسيد المشهد وتستحوذ أهمية قصوى خاصة مع اندلاع انتفاضة الشباب 2019 يوم أضحت الصور مصدر خطر هائل على السلطات الحاكمة شأنها شأن وسائل التواصل الاجتماعي، وأمسى المصورون والمدونون أكبر تهديد للحاكم لأن الصورة شاهد حي صادق لا يعرف الكذب، شاهد يوثق الأحداث لينقلها إلى العالم ويفضح فساد المسؤولين، فيقول في ص 271 "أتذكر بأن صالح كان قد زار المخيمات من قبل مع وفد لإحدى المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين وتحصل على صورة فريدة تناقلتها المواقع العالمية، صورة فتاة صغيرة، ضفائرها صفراء وفي عينيها الجميلتين ابتسامة غارقة بالدمع. كانت لقطة يصعب تفسيرها إلى حد أن بعضهم وصفها بموناليزا العراق. ما يثير الاستغراب أن الصورة حين انتشرت على الإنترنت، وتلقفتها الصحف المحلية والعالمية، اتصل به مسؤول كبير في الدولة واشتراها منه بثلاثمائة دولار! في الوهلة الأولى شككت في الأمر ورحت أتساءل ماذا يفعل مسؤول حكومي بصورة كهذه! غير أن صالح أقسم لي على ذلك وأردف معللّا تصرف المسؤول: ’من يدري؟ ربما اقتناها لتذكره بفشله‘"؟!

من جانب آخر، أعادت الكاميرا سيرة الحب الذي لم يكتب له التوفيق في البداية ما بين كمال ونادية، فانتقلت نادية للسكن معه هربًا من "الحنش" الذي استولى بسطوته على متحف أبيها المعدوم على يد النظام السابق، "متحف السلام"، وأصرت على البقاء والعمل على إثارة الرأي العام. أخذت تكتب وتنشر المقالات الساخرة على الإنترنت المزودة بالصور باسم مستعار "باسم أمين" وترفق معها الصور التي يلتقطها كمال بكاميراته خلال وجوده وسط المحتجين.

أما على صعيد السرد، فكانت الكاميرا/الصور الراوي العليم الذي يكمل سرد الشخص الأول، كمال توما، بحيث نشعر أنها، أي الكاميرا، تحكي ما أغفله السارد الأول أو ما تركه لها. كانت تسرد الأحداث، وتدون الحياة، وتوثق المشاعر بكل تفاصيلها تمامًا كما يقول العم خليل وهو يتحدث إلى كيمو ص 144، هل تعرف ما هو المصور يا كيمو؟ أجبته بلا تردد: ’كائن حي يحمل كاميرا.‘ ضحك لضحاتي وقال: ’المصور شاهد عيان على حياة المدينة وخازن أمين لذكريات أهلها‘". أو كما يقول في موضع آخر، "كان العم خليل يقول كلما لمّ الصور من حبل الغسيل وأرخها على القفا باليوم والشهر والسنة بأننا لا نلتقط الصور، بل ندّون التاريخ"، ص 226.

لقد برع الروائي في تجسيد الكاميرا/الصورة بحيث كنا نشاهد الصور من خلال الوصف والسرد، وأنسنها فكانت كتلة من المشاعر والأحاسيس، تعيش وتحيا، وتفرح وتغضب، كما يصفها ص 124 "أما أنا، فبقيت وحيدًا أحدق في تلك الوجوه المطلة من الحائط ذي الطلاء الأصفر الباهت. كانت صورًا طاعنة في السن إلا أن ما فيها بدا وكأنه قصة حياة معلقة على جدار، وحضور رمزي لمن غاب أو رحل. لقد داخلني شعور وأنا أنظر إلى الصور بأن أرواحًا تطوف حول المكان وتستقر بين تلك البراويز المعلقة، فتساءلت في نفسي: هل تعلق الأرواح بصور أصاحبها؟ أم أنها تأتي وقت الاشتياق لتذرف الدموع وترحل؟" أو كما يضرب لنا مثلًا عن الصورة التي أرخت فترة الحرب العبثية مع إيران، حيث يذكر ص 191 "بعدها جاء رجل متعب على جبينه خرائط من الحزن. كان يحمل صورة بالأسود والأبيض لضابط بنجمتين. طلب مني تلوينها وإضافة سطر تحتها ’الشهيد الملازم ثامر النجار. تاريخ الاستشهاد 13/11/1981‘. تناولت الصورة من يده وقطعت له موعدًا بعد يومين، وحالما ذهب باشرت بمنح الموت لون حياة زائف".

لقد أحاط ذلك السارد، الكاميرا، بكل شيء ونقل ما عجز الراوي، كمال عن سرده، أو تردد في نقله لأنها مشاهد تبعث على الأسى، لذلك يقول ص 226 "بأي عدسة وقحة أصور ما يجري على أبواب المتاحف والمدارس والدوائر الحكومية؟ هل أكتب خلف صورة مراهق فرح بتهشيم مقعد دراسي: ثائر؟ أو على ذلك الرجل الناهب لمكيف هواء من إحدى المشافي: مواطن يسترد حقه؟ ماذا أفعل بصور الحارقين للسجل المدني؟ وأولئك المتحلقين حول جندي المارينز من أجل مجلة خلاعية؟...".

لم يكن المشهد المحزن برحيل العم خليل مجرد حادث عابر في حياة كمال مع أنه فقد أقرب الناس إليه، أخته جانيت وأخاه ريمون، بل شعرنا أن تاريخًا بأكمله قد أسدل الستار عليه، وأجيالًا عديدة قد هاجرت معه إلى العالم الآخر، وأننا قد شيعنا بغداد بتاريخها وتراثها وشوارعها وأزقتها ودرابينها، حيث يقول كمال وهو يؤبن العم خليل ص 200 في تصوير بالغ الحزن والألم "ها أنا ذا أدس العم خليل رفقة كاميرته في التراب، وها هو ذا ينسل بهدوء نحو مثواه الأخير مشرعًا خلفه باب الوحدة من جديد. قضيت المساء وحيدًا في الأستوديو أقلب في إرثه الصوري الكبير والذي كان عليّ طباعة نسخة منه حسب الوصية. مئات من الصور بالأسود والأبيض وثقت بعين فنان ماهر. شعرت وأنا أقلب فيها بأن بغداد بأسرها تنام بين يديّ. العمائر، المنائر، الجسور، القباب، المدارس، الأسواق، الشوارع، الأزقة، المشربيات، والوجوه الحائزة على ثلث تلقائية الكون. لا أدري أنى لهؤلاء الكسبة والحرفيين والعتالين والسابلة والأفندية ورواد المقاهي، بكل هذه التلقائية أمام العدسة! كما لا أدري أي سحر وضعه الله في عباءات النسوة المارات في أسواق القماش ولدى محال العطارة! ألهذا الحد كنتَ بارعًا في التقاط الصور؟! أم هي بغداد التي ما خلق الله الكاميرات إلا لأجلها"؟!