في يونيو2023، نشرت «الولايات المتحدة» طائرات مقاتلة متطورة إضافية من طراز «أف-22 رابتور» التكتيكية في الشرق الأوسط، فيما أكد اللفتنانت «أليكسوس غرينكويتش»، قائد القوات الجوية الأمريكية المركزية، أنها خطوة تهدف إلى «إثبات قدرة بلاده على إظهار قوتها القتالية في أي لحظة».

وعند النظر إلى رغبة «البحرية الأمريكية»، في توسيع نطاق وجودها في مياه الخليج العربي؛ لردع الهجمات الإيرانية المحتملة على السفن التجارية المحايدة، يتضح أن قرارات السياسة العسكرية الأخيرة لواشنطن، تأتي بهدف معالجة التصورات المتزايدة عنها، كشريك غير موثوق به في المنطقة، وذلك وفقًا لعدد من المراقبين.

وعلى الرغم من أن «إدارة بايدن»، أكدت التزامها المستمر، بأن تكون شريكًا وحليفًا موثوقًا به في المنطقة، فإن دورها الدبلوماسي خلال الموجة الأخيرة من مساعي خفض التصعيد والمصالحة في الشرق الأوسط كان «غائبًا بشكل ملحوظ». ومع تحليل هذه الديناميكية بشيء من التفصيل، رأى «مارك ليونارد»، من «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، أن جهود التقارب بالمنطقة خلال العام الماضي، كانت «تفتقر إلى المشاركة الغربية»، مشيرًا إلى أن غياب الدور الأمريكي ما هو إلا «هدوء مؤقت» عن ممارسة مهام الاحتكاك الإقليمية، بالإضافة إلى أن هذا الغياب يقدم «لمحة عن مستقبل نظام متعدد الأقطاب».

من جانبه، كتب «مايكل سينغ»، في مجلة «فورين بوليسي»، أن الولايات المتحدة «تمر بفترة تغير في أولوياتها الدولية»، مشيرًا إلى أن شركاءها غير متأكدين من التزامها طويل الأمد بـأمن المنطقة، واهتماماتها السياسية والاقتصادية؛ حيث إنها «تسعى لتجنب الانحياز لجانب ما» في منافسة جيوسياسية أوضحت فيها أن نواياها تهدف إلى «الحفاظ على العلاقات مع جميع القوى الإقليمية في آن واحد»، وذلك لخدمة مصالحها الوطنية على أفضل وجه.

ولمعالجة هذا الأمر، ففي حين أشار «سينغ»، إلى أن «واشنطن»، بحاجة إلى استراتيجية واضحة»؛ لإعادة تأكيد دورها التقليدي بصفتها الطرف الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط، فقد أكد «ليونارد»، أن التوقعات التي يتبناها المحللون الغربيون بأن الافتقار إلى الرقابة الغربية سوف «يغرق المنطقة في حالة من الفوضى في أعقاب وجود نظام ناشئ ما بعد الولايات المتحدة»؛ هو أمر مضلل تمامًا، وبدلاً من ذلك، فإن «واقع هذا النظام الجديد»، قد أظهر نفسه بالفعل من خلال قدرة الحكومات الإقليمية على الاستفادة من أدوات التقارب والمبادرات الدبلوماسية، وفق شروطها الخاصة لحل أو على الأقل تهدئة الأعمال العدائية طويلة الأمد فيما بينها.

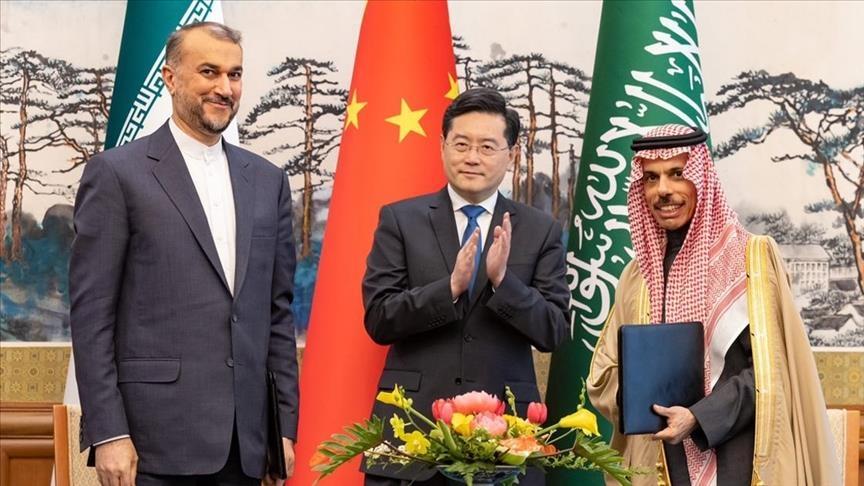

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت المنطقة ما وصفه «معهد الشرق الأوسط»، بأنه «تحول تاريخي اقترن بخطوات غير مسبوقة»، إزاء معالجة صراعات طويلة الأمد باتت تتجه نحو التفاوض، وتسوية منافساتها، كما تم الترحيب بالحكومات التي كانت معزولة إقليميا في السابق. وتعليقا على ذلك، أوضح «ليونارد»، أن التطورات «الأكثر ملاحظة» في هذا التحول هو «الغياب شبه التام» للدبلوماسية الغربية للمساعدة في حل تلك الصراعات. وفي حين أن «واشنطن»، والدول الأوروبية «قادت الغالبية العظمى من النجاحات الدبلوماسية في المنطقة» في السنوات التي أعقبت الحرب الباردة، فإن «التدخلات الغربية في الشرق الأوسط، قد تذبذبت في السنوات الأخيرة، وخاصة مع الموجة الحالية من التقارب بين دول المنطقة نفسها، ما أدى إلى بروز بعض أوجه التعاون مع قوى خارجية أخرى، مثل «الصين».

وفي ظل غياب القيادة الدبلوماسية الغربية في منطقة شمال إفريقيا، أشار «ليونارد»، إلى أن «السعودية»، «برزت كلاعب رئيسي في تعزيز الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأهلية في السودان»، من خلال استضافة المحادثات بين طرفي الصراع في «جدة»، وهو ما ساعد في وقف إطلاق النار خلال مايو 2023.وفي هذا الصدد، أوضحت «آنا جاكوبس»، من «مجموعة الأزمات الدولية»، أن «المملكة»، «تسعى لتأكيد نفسها أكثر على المسرح الدولي من خلال جهود الوساطة». وفي مثال آخر، رأي «ليونارد»، أن «مصر»، «تولت مسؤولية جهود الوساطة التي أنهت وتيرة الأعمال العدائية، عندما اندلع القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المقاومة للاحتلال في غزة في مايو 2023.

ولعل عدم رغبة «الولايات المتحدة»، في الانخراط مباشرة في السبل الدبلوماسية الجديدة في الشرق الأوسط لا يعكس بالضرورة عدم القدرة على القيام بذلك. وفي الواقع، رحب المعلقون الغربيون بتحركات المصالحة الأخيرة بالمنطقة على الرغم من مشاركة خصوم جيوسياسيين لواشنطن بها. وفي حالة عودة العلاقات السعودية الإيرانية، على سبيل المثال، التي توسطت فيه «بكين»، أشار «ألكسندر وارد»، في مجلة «بوليتيكو»، إلى أن واشنطن «ليس لديها أدنى تحفظ»، حيال شروط التقارب، مستشهداً في ذلك بتحليل «ماثيو دوس»، من «مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي»، بأن «أي شيء يقلل من فرص الصراع بالمنطقة، هو أمر جيد، بغض النظر عمن توسط في ذلك»، وزعم «مارتن إنديك»، من «مجلس العلاقات الخارجية»، أن هذه الخطوة في نهاية المطاف هي «انتصار للمصالح الأمريكية»، لأن أي «لوم» لوقوع أي فشل مستقبلي لهذا التقارب «سيوجه إلى الصين»، بدلاً من الولايات المتحدة. من جانبه، أشار «غرينكويتش»، أيضًا إلى أن التقارب «السعودي- الإيراني»، كان «موضع ترحيب دائمًا» للولايات المتحدة، مضيفًا بأن «هناك الكثير من الأمل عندما تكون الدول تتحدث مع بعضها البعض، وعندما تكون لديها علاقات دبلوماسية متبادلة؛ «لأن هذا يساعد على «توفير سبل لحل خلافاتها».

علاوة على ذلك، أشار «ليونارد»، إلى أن فك الارتباط المتصور من قبل «واشنطن»، بالشرق الأوسط؛ كان نتيجة تبنيها «استراتيجية محددة»، معنية بتحويل تركيزها نحو «الصين»، واعتماد «نهج ما قبل عام 1990» نحو المنطقة، الذي يجمع بين «الحد الأدنى من الوجود العسكري، والاعتماد على العديد من الحلفاء الإقليميين للحفاظ على السلام»، مضيفا أن «بايدن»، من الواضح أنه «يفتخر» بقدرة إدارته على «مقاومة التورط في أزمات الشرق الأوسط»، التي قوضت فترة حكم أسلافه». ومن خلال تتبع نهج دبلوماسي أخف وطأة؛ بهدف حل العديد من التوترات الإقليمية والأعمال العدائية، نجحت دول المنطقة في تحقيق نوع من التقارب، فشلت «واشنطن»، في تحقيقه طيلة سنوات عديدة، والذي من المرجح أن يستمر مستقبلاً.

ومع ذلك، لا يعني استفادة «أمريكا»، من المبادرات الدبلوماسية الإقليمية، أن التحديات الحالية لدورها الإقليمي قد اختفت. وأشار «ليونارد»، إلى أن هناك العديد من التناقضات في النهج الغربي الحالي للشؤون الإقليمية، مطالبا بضرورة «سد الهوة بين التطلعات الغربية، والأوضاع الحقيقية على الأرض»، حيث لا تزال «واشنطن»، وحلفاؤها على سبيل المثال، يؤيدون خيار حل الدولتين رسميًا، لكنهم في الواقع «ابتعدوا عنه مؤخرًا»، برفضهم محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن الغرب «يواصل الترويج لأهمية أدواره الدبلوماسية» في معالجة القضايا، مع أن هناك «بعض الإجراءات التي كان يجب اتخاذها لمعالجة تلك القضايا طويلة المدى والمرتبطة بالأمن الإقليمي. وأبرز حالة في هذا الصدد، المحادثات المتوقفة مع «إيران»، بشأن تطلعاتها النووية. وعلى الرغم من أن إدارة «باراك أوباما»، تفاوضت على إبرام «الاتفاق النووي»، لعام 2015، إلا أن انسحاب أمريكا الأحادي في عهد الرئيس السابق «دونالد ترامب»، قوض التزامها المستقبلي بالاتفاقات الدولية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.

وعلى الرغم من أن «جو بايدن»، حاول كثيرا استعادة الامتثال الأمريكي والإيراني، للشروط الأصلية للاتفاق النووي؛ فإن الانهيار النهائي للمحادثات المطولة في «فيينا»، أكدت حقيقة اعتراف الرئيس الأمريكي لاحقًا بأن خططه للعودة إلى الاتفاق، كانت «بلا جدوى». وفي ظل هذا الوضع، أشار «معهد العلوم والأمن الدولي»، إلى أن «طهران»، تخطو «خطوات مهمة نحو الانطلاق إلى امتلاك الأسلحة النووية»، لاسيما مع اكتشاف مسؤولي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، آثار لمادة اليورانيوم المخصب بنسبة ٨٣% نقاء، وهي نسبة ليست بعيدة عن مستوى الـ90% المطلوبة لصنع القنبلة النووية، وأعلى بكثير بمعدل ٣٦ % حينما وافقت على تقييد تخصيب اليورانيوم في اتفاق عام 2015.

وكما أوضح «ليونارد»، فإنه على الرغم من أن الدور الدبلوماسي الأمريكي المحدود في المنطقة له جوانب سلبية؛ فقد تسببت التدخلات الغربية السابقة في «زعزعة» الأمن الإقليمي. وعلى سبيل المثال، كانت جريمة «غزو العراق»، من قبل الولايات المتحدة، وبريطانيا عام 2003، سببا مباشرا وراء تدهور أوضاعه. مضيفا أن نظام «تعدد الأقطاب» للشرق الأوسط، قد يبدو «أقل عنفًا»، ويمتلك «إحساسًا متزايدًا بالمسؤولية بين القادة الإقليميين»، الذين هم أكثر حرصًا على التركيز على أوجه التكامل الاقتصادي والتنمية»، عكس الدول الغربية التي تواصل إعطاء الأولوية لمعالجة المخاطر والتهديدات الأمنية فحسب.

وعليه، فإنه استجابةً للقلق بشأن تأثير الدور المختزل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط على أطر الأمن الإقليمي ومناحي المنافسة والتعاون، بيّن الباحث أن الهيكل الجديد للجغرافيا السياسية، هو في حد ذاته «يمثل شكلاً مميزًا من هذا النظام متعدد الأقطاب»، خاصة «مع إثبات دول الشرق الأوسط أيضًا مدى استعدادها ونجاحها في التفاوض فيما بينها لحل خلافاتها. ومع قيام قوى إقليمية متنامية، مثل «السعودية»، بدور الوسيط في حل النزاعات في المنطقة، وعلى حدودها لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، يبدو أن قدرة واشنطن على الجلوس بالمقعد الخلفي في المفاوضات والمبادرات، سيتم قبولها دون غضاضة، خاصة مع رغبتها طويلة المدى لتقليل علاقاتها السياسية بالمنطقة.

على العموم، فإنه على الرغم من أن «الولايات المتحدة»، قد بدأت تطبق نهجها الدبلوماسي لحل الصراعات بالمنطقة؛ فإن حالة «إيران»، تُظهر أيضًا كيف أن مثل هذا النهج لا يزال يواجه العقبات التي أحبطت المساعي الدبلوماسية لصانعي السياسة الأمريكيين على مدار العقد الماضي.

ومع تأكيد «ليونارد»، أن البرنامج النووي الإيراني أصبح «قنبلة موقوتة»، لاسيما مع انخفاض الوقت الذي تحتاجه «طهران»، لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي من 12 شهرًا إلى 12 يومًا فقط -وفقًا لما ذكره الوكيل السابق بوزارة الدفاع الأمريكية كولن كال- فإن مجال تقليص نطاق الدبلوماسية الأمريكية وزيادة تركيزها على المسارح الجيوسياسية العالمية الأخرى، بعيدًا عن التطورات في الشرق الأوسط، أمر غير مؤكد؛ لأن «واشنطن»، لا زالت الأجدر على تبني استراتيجية طويلة الأجل للنجاح في تحقيق الاستقرار في المنطقة.