في عالم تتفاقم فيه الآثار المناخية السلبية الناتجة عن «ارتفاع درجات الحرارة»، و«انبعاثات غازات الاحتباس الحراري»؛ كتبت «ريبيكا كيرنز»، من شبكة «سي إن إن»، أن «العواصف الترابية»، أصبحت أيضًا ظاهرة عالمية، تؤثر على منطقة تمتد من غرب إفريقيا إلى البحر المتوسط وما وراءها». وبسبب موجات الرياح التي تحمل جزيئات دقيقة من الغبار، مرورًا بالمناطق القاحلة والجافة مثل الصحاري؛ أشارت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إلى أن معدل مثل هذه العواصف على الصعيد الدولي، «زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة»، جراء مزيج من «تغير المناخ، وتدهور الأراضي، والجفاف».

وعلى الرغم من أنه في الشرق الأوسط، تعد عناصر «المناخ الجاف»، و«درجات الحرارة المرتفعة»، هي الظروف المواتية لتطور العواصف الترابية والرملية المدمرة، وكذلك «السماء البرتقالية»، هي «سمة مناخية طبيعية للمنطقة»؛ فقد رأى «حميد بوران»، من جامعة «ولفرهامبتون»، و«كريس آيليت»، و«جلادا لان»، من «المعهد الملكي للشؤون الدولية»، أن «شدة وتواتر العواصف الترابية» في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، «لفتت الانتباه إلى التغيرات المناخية في الديناميات البيئية الإقليمية».

وعلى وجه الخصوص، تُزيد المخاطر القصيرة الأجل المتمثلة في العواصف الرملية والترابية المستمرة من تأثيراتها على صحة الإنسان وعلى النشاط الاقتصادي، فضلا عن المخاوف المتعلقة بالآثار الصحية طويلة الأجل لملايين الأشخاص التي تخضع لأنماط الطقس المتغيرة، وتفاقم القضايا الأمنية المحتملة التي غالبا ما تظهر في أعقاب فقدان ركائز سبل العيش، وجعل الأرض غير صالحة للسكن جراء تلك الظواهر.

وفي إدراك لأهمية هذه القضية، سعى المعلقون والحكومات إلى تعزيز جهود المراقبة والتحليل والسياسات الخاصة بهم لمعالجة الأسباب الجذرية لتفاقم العواصف الترابية. ونظرًا لأن مثل هذه القضايا البيئية تتجاوز الحدود؛ فإن إدارة واحتواء وتخفيف هذه المخاطر الطبيعية في الشرق الأوسط؛ تتطلب التعاون بين كافة الدول لخدمة المصالح المشتركة، وتجنب الأضرار البيئية في نهاية المطاف.

وفي صيف عام 2022، تصاعدت العواصف الترابية المدمرة في الشرق الأوسط. وأشارت «ريتشا سيال» في صحيفة «الجارديان»، إلى «مشاهد مروعة»، حول «موجات من الضباب الكثيف والسماء البرتقالية القاتمة». وأضافت صحيفة «عرب نيوز»، أن منطقة الخليج والمنطقة المحيطة بها، «معتادة على العواصف الرملية»، وأن «السعودية»، تتأثر بها باعتبارها أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، والحاضنة لكافة التضاريس المختلفة التي تهيمن عليها الطبيعة الصحراوية». ورأى «سنام محوزي»، من وكالة «رويترز»، أن هذه العواصف «تأتي في وقت مبكر وأكثر تواترًا، وترتفع كثيرًا عن المعدل المعتاد مرة أو مرتين في السنة».

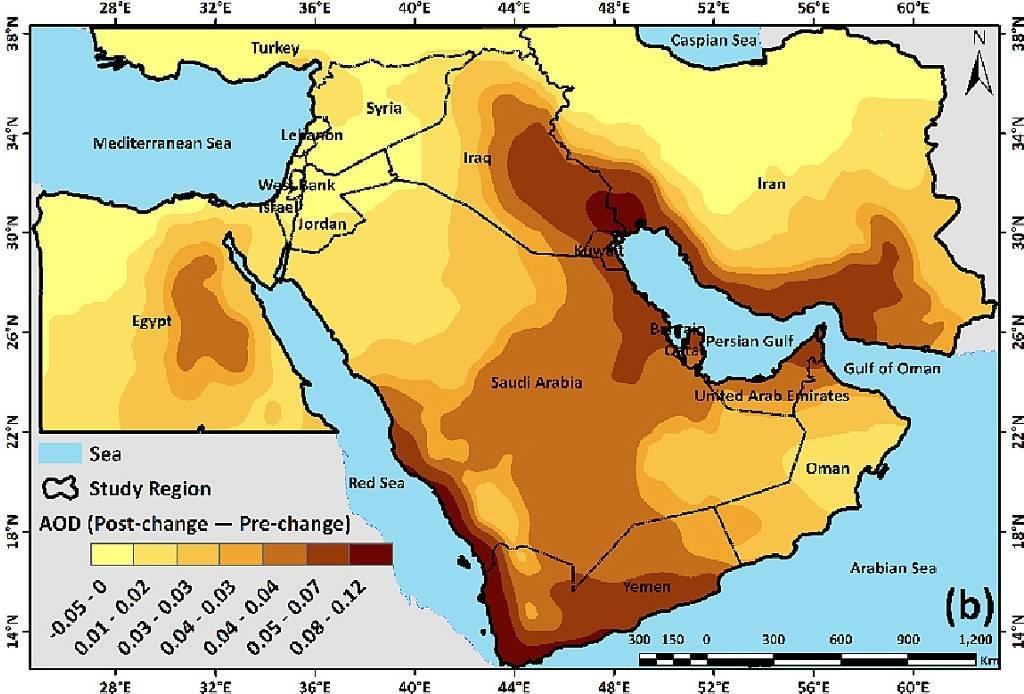

وتعليقا على ذلك، أوضح «بوران»، و«آيليت»، و«لان»، أن العواصف الترابية تحدث في المناخات القاحلة «عندما تهب الرياح وتحمل وتنقل جزيئات التربة» – التي يقل عرضها عن 0.05 مم – لآلاف الكيلومترات، مشيرين إلى أن «بناء السدود، وسوء إدارة الأراضي والمياه»، قد فاقم من هذه الظواهر في الشرق الأوسط. ومن المعلوم، أن تأثيرات تغير المناخ العالمية الأوسع نطاقًا، تعمل على تحفيز هذه العواصف؛ حيث يتسبب الجفاف في المنطقة ومحيطها في خلق المزيد من الغبار «وزيادة تدهور التربة وتسريع التصحر». ومع حالة نقص المياه الطويلة، فقد تتحول «الأرض التي كانت ذات يوم خصبة إلى مصدر دائم للغبار والأتربة».

وعلى الرغم من إشارة خبراء المناخ إلى أن العواصف الترابية، تجلب «فوائد مهمة»، للبيئة المحلية في الشرق الأوسط؛ فقد أوضحت «ديانا فرانسيس»، من جامعة «خليفة»، أن النظم البيئية تعتمد على رذاذ الغبار»، وأضاف «بوران»، و«أيليت»، و«لان»، أنها «مفيدة بيئيًا» من حيث إنها تنقل العناصر الغذائية للتربة عبر طقس المناخ الجاف للمنطقة، ومع ذلك، أشاروا أيضًا إلى كيف يمكن أن يكون «تأثير العواصف المستمرة، «مدمرًا على المجتمعات البشرية». وأضافت «كيرنز»، أن العواصف قد تصبح أكثر تواترا، وشدة لدرجة أن تؤدي «إلى تفاقم ظاهرة تغير المناخ من خلال تدمير الأراضي الخصبة، وجعلها جافة وقاحلة».

وفي العام الماضي، وصلت هذه الديناميكية إلى مستوى جديد مع استمرار موسم العواصف لعدة أشهر وتأثر البلدان في جميع أنحاء المنطقة، بدءًا من تركيا، إلى عُمان عبر رياح الشمال التي جلبت الغبار والأتربة شمالًا من منطقة الخليج. وبشكل خاص، أشار «بوران»، و«آيليت»، و«لان»، إلى تأثر العراق بشدة من تلك العواصف، حيث تم نقل 5000 شخص إلى المستشفى يعانون من مشاكل في التنفس، كما تسببت في إلغاء الرحلات الجوية، وتعليق كافة الخدمات الحكومة.

وبهذا المعنى، تتضح المخاطر الكبرى على صحة الإنسان، والإنتاجية الاقتصادية، والأمن الإقليمي الناتجة عن العواصف الترابية. وبالإضافة إلى الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس، أشار «بوران»، و«أيليت»، و«لان»، إلى المخاطر الصحية على المدى الطويل، جراء «الجزيئات الدقيقة»، التي تنشر مسببات الأمراض في الهواء»، وتؤدي إلى تفاقم مشاكل القلب والأوعية الدموية، وهو الأمر الذي يضع ضغطًا على الخدمات الصحية المحلية.

وعلى الجانب الاقتصادي، يمكن للعواصف الكبرى أن تجبر قطاعات من الاقتصادات الوطنية على إغلاق أنشطتها بالكامل، وبالتالي تثبيط الإنتاجية إلى حد كبير. وفي عام 2019، قدر «البنك الدولي»، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تخسر ما يقرب من 13 مليار دولار سنويًا؛ بسبب الآثار الاقتصادية للغبار والعواصف الرملية، بالإضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالممتلكات وأعباء الرعاية الصحية، وكلفة عمليات التنظيف، وتعطيل النشاط اليومي والانخفاض الناتج في الإنتاجية، وكلها عوامل تؤدي إلى انخفاض الناتج الاقتصادي. وبالنظر إلى هذه الأرقام، فمن المؤكد أن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالشرق الأوسط، بما في ذلك الخليج، ستكون أعلى بكثير في عام 2023.

علاوة على ذلك، تمثل العواصف الترابية أيضًا تحديات أمنية على المدى الطويل. وكما هو الحال مع ندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والجفاف؛ فإن تفاقم العواصف الترابية -خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الأقل كثافة سكانية مع محدودية الوصول إلى المساعدة العاجلة أو الرعاية الصحية – يعني أن هذه المناطق قد تصبح غير مناسبة للعيش. وأشار «بوران»، و«آيليت»، و«لان»، إلى أن الظواهر الشديدة يمكن أن تؤدي إلى «تراجع إنتاجية المحاصيل، ونفوق الحيوانات»، وبالتالي تشكل خطورة على المجتمعات والمناطق التي تواجه «أمنا غذائيا هشا بالفعل».

واستمرارًا لهذه الحجة، أضاف «بنيامين فريدمان»، من «معهد الشرق الأوسط»، أنه في «الدول الضعيفة مؤسسيا»، يمكن لندرة المياه «أن تجبر الناس على النزوح إلى المناطق الحضرية»، وهي الديناميكية التي من شأنها أن تكثف «الضغط على الحكومات»، حيث «تتنافس الأطراف المتعددة والفصائل على الموارد»، مستشهداً بعدم قدرة الحكومة السورية على التعامل مع تدفق سكان الريف الذين ينتقلون إلى المدن، بعد جفاف «مدمر وطويل الأمد» في عام 2006؛ ما مثّل عاملاً مساهماً للحرب الأهلية التي قوضت الأمن الإقليمي بشدة.

وفي المجال الجيوسياسي والدبلوماسي، أكد «بوران»، و«آيليت»، و«لان»، أن تدهور العوامل البيئية يمكن أيضًا أن «يؤجج سياسة إلقاء اللوم»، بين المتنافسين الإقليميين بسبب نكساتهم.

من جانبه، أشار «كاوه مدني»، من «سيتي كوليدج»، إلى أن المشاكل «العابرة للحدود»، جراء العواصف الترابية، «تتنامى خطورتها كل عام»؛ مما يفرض ضرورة التعاون الإقليمي؛ للتخفيف من مخاطرها المتبادلة.

ومع ذلك، لم تحظ معالجة الأسباب الجذرية للعواصف الترابية تاريخيا بالأهمية المعطاة للقضايا الأخرى، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف. واستنكر «إريك سولهايم»، من «معهد الموارد العالمية»، «عدم تطرق «محادثات المناخ»، مثل مؤتمرات الأطراف «كوب» السنوية، إلى العواصف الرملية والترابية، مع استمرار المسؤولين في التعامل معها على أنها «قضية ثانوية»، على الرغم من أنها «واحدة من أكثر القضايا البيئية ضررًا للبشر». وأضاف «بوران»، و«آيليت»، و«لان»، أنه لا يوجد «تنسيق للعمل التعاوني لمعالجة كل من العوامل الفورية وطويلة الأجل لهذه القضية»، مؤكدين أن «النهج العملي» لتعزيز المرونة البيئية، هو الذي يبدأ بـ «الحد الأدنى من الاتفاق على سياسات المياه، والتعاون الأقصى في الحفاظ على الأراضي».

وبالفعل، تمت الإشارة إلى أن هناك أسسًا لمثل هذا التعاون. وأضافت «سينزيا بيانكو»، من «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، أن الدول الأوروبية يمكن أن تساعد هذه الجهود الدبلوماسية من خلال تقديم «منصة لمعالجة قضايا المناخ»، في نطاق خفض التصعيد، مع فائدة إضافية للوفاء «بالتزاماتها المتعلقة بالأمن البيئي والمناخي»، في ضوء الاعتراف بضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه القضايا.

وتوفر سلسلة من التطورات التكنولوجية والسياسية الأمل بإمكانية إحراز تقدم لإبطاء معدل العواصف الترابية التي تهاجم مناخ المنطقة. وفي مجال التكنولوجيا، يمكن التحذير المبكر من المخاطر الوشيكة للعواصف الترابية الكبرى والمدمرة، وبالتالي السماح للدول بالاستعداد لتأثيرها والتخفيف من أضرارها. وأوضحت «كيرنز»، أن «مهمة إميت»، بالمحطة الفضائية الدولية، التي تراقب تأثير حركة الغبار المعدني على المناخ»؛ ستسمح للعلماء بتحديد مكان وموعد حدوث العواصف. وأضافت «ناتالي ماهوالد»، من جامعة «كورنيل»، أن هذه المهمة، ستحدث «ثورة» في مراقبة المناخ، وتتيح للخبراء «فهم أفضل لتأثير غبار الصحراء». وفي «السعودية»، تم اعتماد المركز الإقليمي للإنذار بالعواصف الرملية والترابية من قبل «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية»، مما يسمح بالمراقبة المتخصصة لظواهر الطقس المتطرفة في الشرق الأوسط.

وفي مجال السياسات، فإن «مبادرة السعودية الخضراء»، التي انطلقت عام 2021، تهدف إلى إعادة تأهيل ما يصل إلى 40 مليون هكتار من الأراضي في المملكة، وزراعة 10 مليارات شجرة لتحسين بيئة المنطقة، بطريقة ارتأت فيها صحيفة «عرب نيوز»، أنه يمكنها «تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وانخفاض درجات الحرارة في المناطق المجاورة». وأشار «بوران»، و«آيليت»، و«لان»، إلى اتفاق «الكويت»، و«العراق» عام 2023، على مشروع عبر الحدود «لإصلاح الأراضي في جنوب العراق»، وهي المنطقة التي حددتها الدراسات العلمية كمصدر رئيسي للغبار وللعواصف. وبجانب هذه المخططات الطموحة، أضاف «محوزي»، أن غرس الأشجار يمكن أن «ينعش الأراضي الجافة عبر الحفاظ على المزيد من الأمطار في الأرض، وإبطاء تبخرها»، وبالتالي تعزيز النظام البيئي للمنطقة بأكملها وقدرتها على تحمل التغيرات المناخية القاسية.

على العموم، خلص الباحثون إلى أن الإجراءات الدبلوماسية «الوليدة» لمعالجة القضايا البيئية في الشرق الأوسط، «قد تستغرق سنوات لتؤتي ثمارها»، وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى أنه «لا ينبغي التقليل من أهمية عواقب العواصف الترابية». وخلال السنوات القادمة، لا يبدو أن المخاطر المتزايدة على صحة الإنسان، والإنتاجية الاقتصادية، والحماية البيئية؛ تُظهر علامات على التراجع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع درجات الحرارة الإقليمية والجفاف. وبشكل متزايد، أكد «فريدمان»، أن «العواصف الرملية المدمرة»، من «الحقائق التي تنتظر المنطقة في نصف القرن المقبل».

ومع ذلك، فإن بزوغ حقبة من خفض التصعيد الإقليمي، وما يصاحبها من تبني للعمل الدبلوماسي؛ يوفر آلية لتعزيز التعاون، استنادًا إلى قناعة بأن المخاطر البيئية هي تهديدات مشتركة، تتجاوز حدود الدول وحلها يقتضي التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.