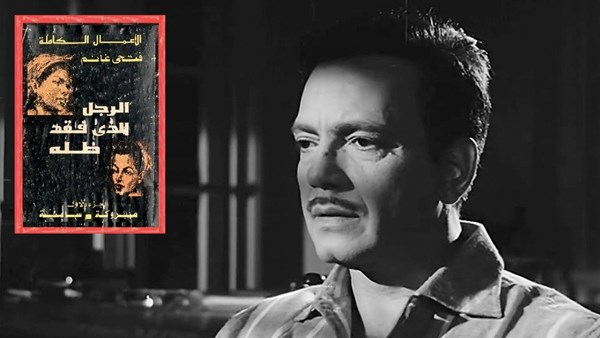

«عندما انشغلت بقراءة هذه الرواية، كنت أغفل أحياناً عن أنها وصلت إليّ من مكان يبعد عني آلاف الأميال. فموضوع فتحي غانم في روايته، وهو الآثار الضارة الناتجة من النفوذ والسلطة، أو قل مشكلة الفساد في مواجهة النذالة، ومشكلة حب السيطرة إزاء الاستقامة، هي من المشكلات التي يعاني منها الناس في كل مكان... والنتيجة المفجعة المترتبة عليها ان الناس يفشلون احياناً في تفهم بعضهم بعضاً، هي في الحقيقة جانب واحد من جوانب الواقع الإنساني. هذا – كما أفهمه – هو الدرس الذي ينبغي أن يستفاد من الرواية، أية رواية، وقد كان لفتحي غانم مساهمة أصيلة فيه». كاتب هذا الكلام، المترجم عن الإنكليزية هو الروائي البريطاني كنغسلي أيمس. وهو كتبه في مجرى تعليقه الحماسي على واحدة من أقوى روايات الكاتب المصري فتحي غانم، «الرجل الذي فقد ظله» التي كانت قد صدرت في سنوات الستين مترجمة الى الإنكليزية على يد الكاتب المستعرب دزموند ستيوارت. والحقيقة ان هذا الكلام الذي أتى مرحبّاً به بقلم واحد من كبار الروائيين الإنكليز في ذلك الحين، لم يخدم رواية فتحي غانم الكبيرة هذه كما يمكن للمرء أن يتوقع. وذلك بالتحديد لأنه أتى مركّزاً على «رسالة» الرواية وعلى مضمونها – وهو أمر تشارك فيه معظم الذين كتبوا عن هذه الرواية، كما عن العديد من روايات غانم الأخرى ولا سيما «الجبل» و «الأفيال» – من دون أن يولي اهتماماً كبيراً بالوحه الآخر للميدالية، أي الإبداع الفني الجديد واللغة الأسلوبية التي أدخلها غانم يومها من طريق «الرجل الذي فقد ظله».

> فإذا كان صحيحاً ان موضوع الرواية جاء في غاية القوة والجرأة في الزمن الذي نُشرت فيه ووسط الظروف التي كانت سائدة في مصر حينها (1962) فإن الذي لا يقل أهمية عن ذلك، كان الشكل الفني «الجديد» الذي استخدمه فتحي غانم لتقديم حكايته. والحقيقة اننا تعمدنا هنا أن نضع توصيف «الجديد» بين معقوفتين لأنه لم يكن كذلك إلا في البيئة الروائية العربية – نجيب محفوظ سوف يلجأ الى الأسلوب نفسه في «ميرامار» بعد حين، ولكن للإنصاف، بنجاح لم يصل الى مستوى نجاح غانم في «الرجل الذي فقد ظله» -. وهذا الأسلوب يقوم، على غرار ما فعل مثلاً المخرج الياباني آكيرا كوروساوا في فيلمه «راشومون» قبل ذلك بعشرة أعوام، أو حتى قبل ذلك الكاتب لورنس داريل في تحفته «الراعية الإسكندرانية»، في تقديم الحكاية ذاتها عبر وجهات نظر متتابعة لعدد من شخصياتها تتناقض في ما بينها من ناحية الموقف والتفسير وإن كانت تتطابق من ناحية سرد الأحداث. وبالتالي فإن ما لدينا هنا حكاية تكاد تكون بسيطة وخطّية إذ تروى خارج الإطار الحكائي الذي اختاره لها الكاتب.

> هي ببساطة إذا حكاية صعود صحافي مصري كبير – كبير في الرواية، وربما كبير أيضًا في الحياة الحقيقية إذ قيل يومها في مصر ويقال دائماً إن هذه الشخصية الروائية تخفي وراءها شخصية واحد حقيقي من أقطاب الصحافة في مصر الحقيقية في الأربعينات والخمسينات – وهذا الصعود ينطلق في الرواية، من الحضيض الى القمة بدءاً من بدايات سنوات الأربعين. هذا الصحافي يدعى هنا يوسف وهو حين نلتقيه أول الأمر شاب في أول عمره، ابن لأستاذ مدرسة بائس الحال. ولكن يحدث للشاب أن يدخل من خلال تدريس أبيه ابن عائلة ثرية ذات سلطة ونفوذ، الى قصر وحياة تلك العائلة ليقع في هوى ابنة العائلة الحسناء مرتبطاً بصداقة مع ابن العائلة مماثله في العمر. وطبعاً لأن مصر كانت تعيش في ذلك الحين في مجتمع شديد الطبقية ولأن الطبقية تفرق تماماً بين يوسف والفتاة، لن يحدث لذلك الغرام أن يكتمل. فنحن لسنا هنا في واحدة من روايات ماء الورد التي تنتهي فيها الأمور نهايات حسنة، بل في عمل واقعي تماماً.

> إذًا لن يفلح يوسف في تحقيق ما تصبو إليه نفسه، لكن الأمور والأنباء السيئة لن تقف عند هذا الحد. إذ في مقابل فشل حكاية غرام يوسف، سوف يتزوج أبوه المعدم من مبروكة، الخادمة الصبية التي كانت تعمل خادمة لدى تلك العائلة. والأدهى من هذا أن مبروكة ستنجب للأب العجوز، وعلى رغم تقدمه في السن ابناً سيكون أخاً ليوسف، لكنه سوف يكون عاره الذي سيحاول دائماً أن يتجنبه ولا يعترف به. وكان يوسف قد ترك بيت أبيه غاضباً محتجاً على الزواج في وقت كان نجمه بدأ يلمع في عالم الصحافة الذي قيض له أن يختاره لحياته المقبلة. في بيئته الصحافية التي يشعر أنها تعوّض عليه ما فاته في حياة البؤس التي كانت حياته، يلتقى يوسف سامية الحسناء التي تحاول ان تشق طريقها في عالم الفن والشهرة، كما يلتقي محمد ناجي، الصحافي اللامع الذي يعتبر من رجال السلطة الرابعة الكبار لكن نفوذه يمتد على درجات السلطات الأخرى الثلاث. ولسوف يكون هذان إذ يرتبط بهما يوسف في شكل أو آخر سلّمه الى الصعود أكثر وأكثر محاولاً ان يتناسى في طريقه عاره الأسري من أبيه الى زوجة أبيه الى أخيه الصغير. غير أن يوسف الذي يتعامل مع واقعه الجديد بكل انتهازية ورعب من ماضيه، لن يفوته خلال تسلقه سلّمي المجد والسلطة أن يدمر سامية ومحمد ناجي حين يجد ذلك ضرورياً لتأمين مصالحه. ولكن كل هذا سوف ينتهي ذات يوم، حين تتبدل الأمور ويفقد يوسف مكانه في القمة، التي كان وصل إليها بانتهازيته وتحطيمه الآخرين وإنكاره ماضيه وتخليه عمن ساعدوه على تجاوز الصعوبات التي لاحت له في حياته. كل هذا سوف ينتهي بأن يدفع يوسف غاليًا جدًا ثمن صعوده المدوي سقوطًا مدويًا.

> قلنا إن هذه الحكاية، حكاية يوسف، إذ تروى على هذه الشاكلة ستكون حكاية خطية تبسيطية تشبه ليس فقط الحياة نفسها، بل حكايات كثيرة أخرى. ومن هنا، صحيح ان ما لدينا في الكتاب كله إنما هو «حكاية يوسف» نفسها، لكن ما يقدمه لنا الكاتب بلغته الشيقة وأسلوبه الذكي وقسوة تعبيره ورصده الواقع ولا سيما أخلاق الواقع، هو حكاية يوسف مروية أربع مرات لتحمل في كل مرة اسم الراوي. ففي الحكاية الأولى، وعنوانها «مبروكة» لدينا الخادمة السابقة التي تزوجها أبوه وتسببت في مبارحته البيت ثم في انفصاله التام عن عائلته إذ أنجبت له أخاً. وها هي تروي لنا هنا حصتها من الحكاية وكيف تنظر الى تاريخ يوسف الذي أحبته على رغم كل شيء. وفي الحكاية الثانية، وعنوانها «سامية» ها هي سامية نفسها تحكي لنا حكاية يوسف من وجهة نظرها. كيف ارتبطت به وتخلى عنها حين لم يعد في حاجة إليها. لقد كانت الحبيبة التي لم يتردد في التضحية بها حين صارت عبئاً عليه بعد ان صعد سلم المجد في وقت كان هو عبئًا عليها. أما الحكاية الثالثة وعنوانها «محمد ناجي» فإنها تلك التي يروي فيها الصحافي الكبير وذو النفوذ كيف احتضن يوسف حين جاءه فتياً موهوبًا آنس فيه إمارات الذكاء فدعمه وأمّن له العمل والمكان والمكانة، حتى اليوم الذي انقلبت فيه الأمور ليحل يوسف مكان محمد ناجي بعد أن حطمه وغدر به. وإذ يتعرف القارئ على وجوه متعددة ووجه أساسي ليوسف من خلال تلك الحكايات الثلاث، تأتي الحكاية الرابعة وعنوانها «يوسف» ليروي لنا فيها يوسف نفسه حكايته. صحيح ان الحكاية التي يرويها يوسف لا تختلف عما كان قد روي لنا في الحكايات الثلاث، كما أنها لا تحاول ان تبرّر أو تثير أي تعاطف لدى القارئ تجاه الشخصية. لكنها تفسّر وتستكمل الحكاية.

> إن يوسف لا يحاول ان يبدل من الصورة التي بتنا نعرفها عنه، لكنه يذكرنا على الأقل بأن الشرير لا يولد شريرًا ولا الطيب طيباً. كل ما في الأمر اننا دائماً نتاج الظروف والأزمات التي تصنعنا. والحقيقة ان هذا واقع كان لا بد من الحكاية الرابعة كي نستعيده من دون أن يرغب الكاتب في أن تكون هذه الحكاية ظرفاً تخفيفياً. ومن المؤكد ان نجاحه في هذا هو ما صنع من فتحي غانم (1924 – 1999) ذلك الكاتب الكبير، وغموض هذه السمة في أدبه هو الذي يقف وراء ظلم طاوله إذ يبدو في أحيان كثيرة منسياً لحساب مجايلين له أقل أهمية منه بكثير.