في عام 1916 أقامت الجامعة المصرية، كما كانت تسمى آنذاك، احتفالاً بمرور ثلاثمئة عام على وفاة شكسبير.

لنتأمل في تاريخ السنة جيداً، كي نرى في ذلك ما كانت الثقافة في مصر قد بلغته من نضج جعل رجالها وجامعتها ينفتحون على الأدب العالمي، في شخص واحد من أبرز رموزه.

هناك من رأى في يومها أن هذا الاحتفال يدل على أن الشرقيين، كما الغربيين، يقدرون رسالة الأدب ودور الأديب، وكتبت إحدى الصحف المصرية الصادرة آنذاك مخاطبة شكسبير: إنا محبوك مشاركو أمتك في الإعجاب بما نطق به لسانك وكتبه قلمك وجرى به خيالك. فنحن الشرقيون تلاميذك لا فرق بيننا وبين الغربيين الذين شاركوا قومك في التأدب بأدبك واستجلاء نور البصائر من معانيك. كان هناك من دعا لأن يقتدي المصريون بإنجلترا في إحياء ذكرى عظمائها على نحو ما فعلت مع شكسبير، وهناك أيضاً من انتقد احياء هذا الاحتفال بأديب أجنبي يخص بلداً بعينه.

جاء ذلك على شكل رد نشرته مجلة وادي النيل على مقال لأحمد لطفي السيد نشره في الأهرام يومها.

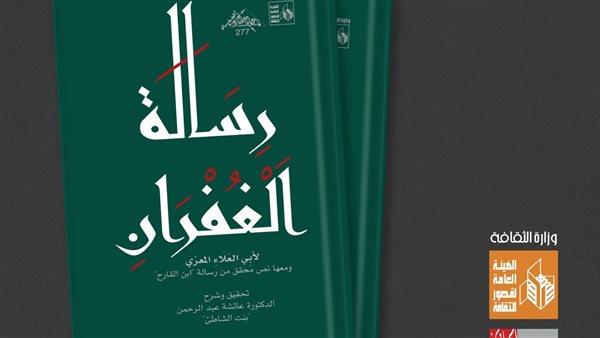

بدا السيد متحمساً جداً للاحتفاء بشكسبير في مصر واصفاً إياه بشاعر الإنسانية، الذي يتسلل قلمه إلى طيات النفس يلج خفاياها فيرسم أحزانها العميقة وآلامها المستغلقة ويصف لواعج أشواقها في حبها وحلاوة رضاها ومرارة غضبها. وهذا ما رأته الصحيفة أمراً مبالغاً فيه، فهذا الوصف يعني أن الإنسانية لم تنجب شاعراً سواه، وقالت، فيما يشبه المأخذ على إحياء ذكرى شكسبير، إنه يجدر بكل أمة أن تحتفل بشعرائها في غمرة الاحتفال بشعراء غيرها من الأمم. وعاتبت الجريدة لطفي السيد على حماسه قائلة: كيف يغفل فيلسوف الجيل الاحتفال بذكرى عباقرة العرب مثل أبي العلاء المعري الذي لايقل عن شكسبير في عظمته ويقصر احتفاله على النوابغ من الأجانب؟

ما يهمنا في هذا السجال أنه كان يتحرك في دائرة الحداثة الأدبية والفكرية، فحتى غير المتحمسين لإحياء ذكرى شكسبير لم يهاجموا الفكرة لذاتها، وإنما لأن المنظمين أغفلوا الاحتفال، بموازاتها، برموز الأدب العربي الكلاسيكيين الكبار.

وحسبنا ملاحظة أن من اختلف مع أحمد لطفي السيد إنما اختار أحد أبرز وجوه الحداثة الأدبية والفلسفية في تراثنا العربي، أي المعري، الذي بات مجرد التماثيل التي تذكرنا به هدفاً لديناميت الجماعات التكفيرية، الجاحدة بموروثنا الفكري المضيء.