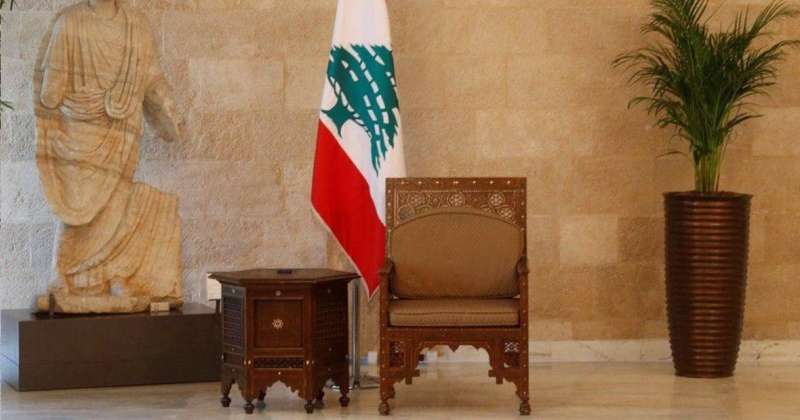

بعد كابوس الأيام الثلاثة الماضية في لبنان، قد لا يكون مستساغاً إثارة مزيد من المشاعر والعصبيات الطائفية. ولكن ما الحيلة مع بيئة لا تفهم السياسة إلا غلبة وهيمنة وكيدية وتحريضاً. حقيقة الأمر أن جريمة بفظاعة تفجير مرفأ بيروت لا يجوز أن تمر مرور الكرام. وبالفعل، بدأت مسيرة التحقيق المترنحة وسط تجاهل حقائق مريرة، أهمها: - واقع «الاحتلال» الأمني والعسكري الذي يحول دون إجراء أي تحقيق نزيه بصرف النظر عمّن يُجريه. وفي الماضي غير البعيد، يتذكر اللبنانيون والمجتمع الدولي كيف تعذّر اضطلاع القضاء اللبناني بالتحقيق في جريمة مقتل رفيق الحريري ورفاقه. بل إن الثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل») رفض يومذاك التحقيق الدولي وقاطع وزراؤه الحكومة، قبل أن يبدأوا العمل على إسقاطها... وقد فعلوا. - الانقسام العمودي الطائفي الفظيع أثبت أنه أقوى من «الانتفاضات» و«الثورات». بل إن شعار «التغيير والإصلاح» غدا أقبح انقلاب عملي على مضمونه عندما أتاح «الاحتلال» لرافعيه تولّي السلطة كواجهة زبائنية، لا أكثر ولا أقل. - انهيار الحدود مع سوريا، التي حوّل نظامها ورعاته الإقليميون والدوليون، «انتفاضتها» الشعبية إلى حرب أهلية، لم يسلم من شظاياها لبنان. وطبعاً، لبنان هو اللاعب الأصغر والأضعف في المنظومة الشرق أوسطية المُستهدفة بمخطط تمدد إيراني مدعّم بـ«حلف الأقليات». - الصفقات الدولية الكبرى الهادفة إلى إعادة رسم خرائط المنطقة و«تحالفاتها» وموازين القوى فيها. وفي صميم هذه الصفقات دور إسرائيل وحساباتها التكتيكية والاستراتيجية التي تحتل مرتبة متقدمة في سلم أولويات الولايات المتحدة وروسيا والصين والقوى الأوروبية. وهنا، من المفهوم أن العديد من المناورات، وإنْ بدا بعضها متناقضاً، يتقاطع عند مصالح إسرائيل التي يتأكد أكثر فأكثر أنها تشمل «تقاسم» المنطقة مع إيران، وشروط التعايش مع وجودها الدائم. عودة إلى التحقيق بجريمة مرفأ بيروت، التي غدت الآن «قميص عثمان» في تجاذبات القوى الطائفية، فإنه لا يوجد أصلاً توافق على ما إذا كان ما حدث في أغسطس (آب) 2020 «انفجاراً» أو «تفجيراً». فإذا ما كان انفجاراً، فمَن استورد المواد المتفجرة (نيترات الأمونيوم)، ومَن خزّنها، ومَن يملكها، وبعلم أي جهة جاءت وخزّنت. وإذا كان «تفجيراً» فكيف حدث؟ ولماذا لم تعلن الجهة المفجّرة مسؤوليتها عنه إذا كان هدفها منع استخدام هذه المواد في إعمال عسكرية تضرّ بها؟ الشائعات كثيرة، في ظل الحقائق المشار إليها آنفاً. ثم إن «الدولة اللبنانية» لم تعد عملياً - بمؤسساتها وولاءاتها المنقسمة وقوى «الأمر الواقع» المتحكمة بها - مرجعية صالحة للاضطلاع بقضية يمتزج فيها حكم القانون بنفوذ «الأمر الواقع». واليوم، من جهة، تُفاقم الوضع آفات الحرمان والبطالة والانهيار وجائحة «كوفيد - 19». ومن جهة ثانية، حسابات السياسة على أبواب الانتخابات العامة والرئاسية المقبلتين. التدخل السياسي العلني في التحقيقات القضائية أطاح القاضي فادي صوّان، أول محقّق تسنّد إليه المهمة. وها نحن الآن أمام الرفض المطلق للقاضي الثاني طارق البيطار. «الثنائي الشيعي» يقود علناً الحملة ضد القاضي البيطار الذي طلب للتحقيق أربعة ساسة هم: وزيران شيعيان سابقان ووزير سني سابق ووزير ماروني سابق محسوب على كتلة حليفة لـ«الثنائي الشيعي». وفي المقابل، لأسباب متنوعة، منها ما هو دستوري، لم يُحِل القاضي إلى التحقيق مسؤولين أمنيين رفيعين. بل إنه لم يطلب أخذ إفادة من رئيس الجمهورية، الذي سبق أن اعترف بأنه علم بوجود المواد المتفجّرة قبل فترة قصيرة من الحادث المروّع الذي قتل أكثر من 200 شخص وجرح آلافاً آخرين ودمّر جزءاً كبيراً من العاصمة بيروت. نعم، يعمل «الثنائي» اليوم على إزاحة القاضي (وهو مسيحي). وبالفعل، نقل معركته الضاغطة إلى الشارع، في استخفاف صريح بمؤسسات الدولة التي عمل منذ 2006 على تقزيمها، بل تدميرها. ويرى «حزب الله»، خاصة، أن القاضي متحامل ويقود «حرباً على المقاومة وبيئتها» تحت ادعاءات العدالة. وفي المقابل، ثمة تيار واسع من اللبنانيين يرى أنه لا بد من إنهاء هذا الوضع الشاذ، والتصدي للفساد والمحسوبيات و«منظومة السلطة» المستفيدة من الاحتلال والعاملة على تغطيته. والحال، أنه في ظل وضوح الرؤية على الساحة الشيعية، حيث يتحكّم «حزب الله» في القرار الحاسم (وتؤدي حركة «أمل» دور «نظام امتصاص الصدمات» والحوار الداخلي)، وضعف الساحة السنّيّة المهمّشة والمنقسمة على نفسها، يتركز النشاط الأكبر والأخطر في الساحة المسيحية. هذه الساحة المسيحية منقسمة راهناً إلى 4 اتجاهات أساسية: الاتجاه الأول، تمثله القوتان المتضامنتان مع «الثنائي الشيعي»، أو المستسلمتان له، لاعتبارات عدة أبرزها حسابات معركة رئاسة الجمهورية. وهو يضم «التيار الوطني الحر» (العوني) وتيار «المرَدة» (فرنجية). ومفهوم أن مرشح «حزب الله» للرئاسة في العام المقبل سيكون أحد رئيسي التيارين جبران باسيل (ذا العلاقة السيئة مع حركة «أمل») أو سليمان فرنجية. الاتجاه الثاني، تمثله القوة المناوئة المسيحية الأكبر حزب «القوات اللبنانية»، وهو يكسب سياسياً وشعبياً كلما ازداد الخوف المسيحي من سطوة «حزب الله». الاتجاه الثالث، يمثله مسيحيو تنظيمات «انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019» المتعددة المشارب والمرتبكة الرؤية، التي تسيء في كثير من الأحيان إلى «الانتفاضة» بسبب انقساماتها وتخبطها و«غموض» بعض قياداتها. الاتجاه الرابع، تمثله القوى السياسية المسيحية التقليدية التي تنشط لمنع احتكار «القوات» شرف التصدّي لسطوة الحزب و«الشيعية السياسية»، ومنها الأحزاب المسيحية القديمة كـ«الكتائب اللبنانية» و«الكتلة الوطنية» و«الوطنيون الأحرار». غير أن هذه القوى متهمة بالنسبة لـ«الانتفاضيين» بأنها جزء من المنظومة الحاكمة، وبالتالي، لا تستحق الرهان عليها. وسط هذه الاتجاهات الأربعة، تواصل البطريركية المارونية إعلان مواقف جريئة جداً ضد «حزب الله»، لكنها على الصعيد العملي ما زالت تحرص على علاقات طبيعية مع رئيس الجمهورية. وهي في ذلك، تبعث برسائل «رمادية» إلى كل من الداخل اللبناني والمجتمع الدولي. والحقيقة المؤلمة إن استمرار المرجعية الدينية المسيحية الأكبر في تغطية رئيس الجمهورية - بحجتي منع الفراغ والمحافظة على صلاحيات الرئيس - تعني المساعدة بصورة غير مباشرة على تشديد قبضة إيران على لبنان، و«تيئيس» قطاع واسع من اللبنانيين من جدوى بناء جبهة عريضة تعمل على إعادة بناء «دولة مؤسسات» حرة وسيدة ومستقلة.