في مثل هذا اليوم قبل خمسين سنة بالتمام والكمال، حلّت بالعرب، أنظمة وجيوشاً وحتى شعوباً، واحدة من أفدح الهزائم التي أصابتهم على مدى تاريخهم الحديث والمعاصر. وذلك حتى ولو أن قسماً كبيراً منهم يعتبر أن الهزيمة لم تطله، بل أصابت أنواعاً محددة من الأنظمة والشعوب والجيوش العربية. ومهما يكن من أمر هنا، لا بد من الإشارة الى أن الثقافة العربية كانت الأكثر استشعاراً بوطأة تلك الهزيمة التي اعتبرت أول الأمر عابرة وموقتة - وبخاصة بالنسبة الى أولئك الذين سيرون بعد حين أن ما سُمّي «حرب الاستنزاف»، كانت رداً مناسباً عليها، أو الذين اعتبروا حرب «السادس من أكتوبر» في العام 1973 محوا لها، إذ ألحقت «هزيمة فادحة بالعدو» وأعادت بعض الأراضي!!-. بيد أن المشكلة الحقيقية إنما كانت تكمن في مكان آخر. لا في فعل الحرب نفسه وفي رد الفعل عليه. بل في ما يمكن اعتباره أثراً تصاعدياً للهزيمة. أي لما حدث فعلاً في الخامس من حزيران (ولا يزال مستشرياً حتى اليوم). ومع هذا يمكن القول إن الثقافة العربية لم تستسلم بإذعان أمام «غواية» سهولة الهزيمة وخطّيتها. بل هي انبعثت رادّة عليها في نوع من «نهضة ثانية»، كان من علاماتها مجموعة جيدة وعميقة و «غاضبة» من كتب ودراسات ناقدة، بعضها كان رد فعل مباشر على الهزيمة نفسها (بتواقيع مثل صادق جلال العظم وسعد الله ونوس ومحمد الماغوط وأدونيس....)، لكن بعضها «الآخر» كان قد عرف كيف يستبق الهزيمة. وإذ نقول هذا دون تردد هنا، يرد في ذهننا بالتحديد ذلك الكتاب الرائد الذي يمكن النظر اليه اليوم باعتباره فاتحة تلك «النهضة الثانية» ونعني بهذا طبعاً، كتاب «الأيديولوجية العربية المعاصرة». الكتاب الذي جاء في عام الهزيمة نفسه مفتتحاً زمناً فكرياً عربياً جديداً، باحثاً للمرة الأولى في سياق الفكر العربي الحديث، في سمات تلك الأيديولوجية وارتباطها بالنهضة «الأولى» التي كانت قد انبثقت خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر.

> والحقيقة أنه إذا كانت حملة بونابرت على مصر، وكتابات الجبرتي ثم الطهطاوي، قد افتتحت «النهضة الأولى»، فإن «الأيديولوجية العربية المعاصرة» - حتى وإن كان قد صدر أول الأمر في أصله الفرنسي ليترجم لاحقاً الى العربية، من دون أن ينقص هذا من أهميته -، جاء ليس فقط ليفتتح النهضة الثانية، بل ليقيم الرابط المباشر بينها وبين الأولى.

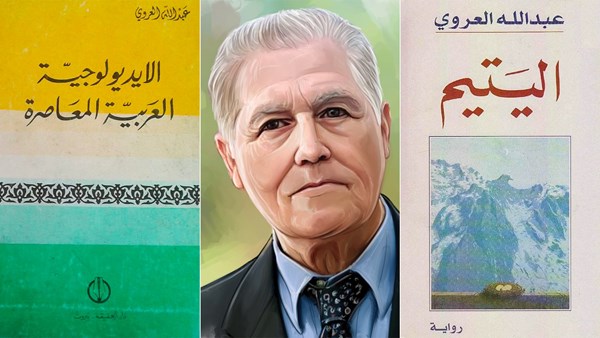

> مؤلف هذا الكتاب الذي كان يخوض فيه محاولته الدراسية التركيبية الأولى في مجال الفكر العربي، هو المفكر المغربي عبدالله العروي، الذي سيضحي واسع الشهرة في أوساط النخب العربية كما الفرنسية منذ ذلك الحين. وهو أراد في هذا الكتاب وفي شكل محدد، وطبعاً قبل حلول هزيمة الخامس من حزيران، وإن كان الكتاب يغوص في دلالات تلك الهزيمة بصورة مسبقة واضعاً شيئاً من اللوم على التخبط الثقافي العربي، أراد أن يجيب على جملة من أسئلة كانت ما برحت تنطرح على الفكر العربي، على الأقل منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين استقلت كيانات عربية في دول، بل حتى في أمم، كان مثقفو القرن السابق عليها لا يتوقفون عن تصوّرها، أملاً بها أو خوفاً منها، ولكن دائماً من منظور العلاقة مع «الآخر» الذي هو الغرب نفسه.

> وقبل الدنو من هذه الأسئلة، وإن في اختصار هنا، لا بد من الإشارة الى بعض الأسئلة الموازية التي طرحها المستعرب ماكسيم رودنسون في تقديمه - السجالي على أي حال - للكتاب في أصله الفرنسي، حيث يتساءل: لماذا لم يُكتب هذا الكتاب من قبل؟ لماذا لم يكتب قبل هذه المرحلة التي بدأت للتو؟ ويجيب: «لأن ثمة وضعاً كان لا بد من أن يتم تجاوزه قبل ذلك... هو وضع كانت حمأة الصراعات فيه تمنع الوصول الى أية نظرة تراجعية موضوعية قبل الشروع في العمل عليه». ويشير رودنسون من موقعه كمستعرب (مستشرق) الى أن واحدة من الإشكالات الرئيسة في كتاب العروي، إنما تكمن في أن العروي - مثله مثل بقية المثقفين العرب - مجروح من موقف المستشرقين تجاه «الإيديولوجيين العرب». فـ «المستشرقون، ومعهم جمهرة عريضة من المثففين الغربيين، ينظرون دائماً الى الشرقي وهو بينهم، وكأنه ظاهرة غريبة مثيرة للفضول، متسائلين: ما الذي يسعى هذا للحصول عليه في أوروبا، ولدى الأوروبيين؟». والحقيقة أن ما يقوله رودنسون هنا، قد يبدو للوهلة الأولى مقحماً على النظرة الى كتاب العروي، لكنه في الحقيقة يقف في صلب الموضوع وكان لا بد من توضيحه منذ البداية. وذلك بالتحديد لأن المهمة الرئيسة التي أخذها «الأيديولوجية العربية المعاصرة» على عاتقه، إنما كانت تحديداً، الاشتغال على الفكر العربي الحديث والمعاصر، انطلاقاً من علاقته بالغرب. بالنسبة اليه لم ينبن هذا الفكر طوال ما يقرب من قرنين، وإيديولوجيّاً على الأقل، إلا في العلاقة مع ذلك الآخر/الغرب، ما يعطي عنوان الكتاب مدلولاً إضافياً.

> والحال أن هذا الغرب، يبدو ماثلاً حتى منذ القسم الأول من الكتاب والمعنون «العرب والأصالة» حيث يقدم العروي ثلاثة أنواع من «الرجال العرب» وبالتالي ثلاثة أنواع من التعريفات: رجل الدين، رجل السياسة، ورجل الثقنية. وهذا ما يقوده مباشرة الى دراسة تلك الإزدواجية التي سماها «وعي الغرب / وعي الذات»، على الطريق الى بناء الدولة الوطنية التي يفرد صفحات عديدة لدراسة علاقتها بالأصالة. وفي القسم الثاني من متن الكتاب، يتناول العروي ما يسميه «العرب والاستمرارية» أي وفي شكل محدد العلاقة، بين العرب = الفكر العربي والتاريخ. لينتقل في القسم الثالث الى واحدة من المسائل الأكثر صعوبة وحسماً في الكتاب: «العرب والعقل الكوني» حيث يتساءل: بأي فهم ندرس هذه العلاقة؟ وهو هنا، على سبيل الجواب وبعد أن يمر عبوراً على ما يسميه «مغامرة الفكر الوضعي» يصل الى ما كان يعتبره لبّ الموضوع لديه، أي ما سمّاه «الماركسية الموضوعية» في تلك الصفحات التي كان رودنسون في المقدمة المذكورة من أوائل وأعمق الذين ساجلوه بصددها. وبعد هذا ينتقل المؤلف مباشرة الى ما يسميه هنا «حظوظ الجدل في الفكر العربي» ليختم القسم بنوع من الدعوة الى سلوك درب الكونية. وذلك قبل أن يتوقف في القسم الأخير عند الوسيلة الأنسب للوصول الى تلك الكونية: التعبير. فهنا في فقرات متتابعة يحلل العروي مسائل مثل «التعبير والفولكلور»، و «الأدب والتعبير»، و «إشكالية الأشكال التعبيرية». وذلك قبل أن يختم بحثه قائلاً: «... إن الفكر العربي، حين يصل الى (هذا) الوعي النقدي الموحّد، سيجد نفسه على المستوى ذاته الذي يغوص فيه الغرب منذ نهاية القرن التاسع عشر. وهكذا، للمرة الأولى في تاريخهما الحديث سيمكن للوعيين أن يتماريا معاً عاكسين بعضهما البعض. ويمكن لهما أن يتعارفا ليقيما في ما بينهما حواراً حقيقياً. وفي المناسبة نفسها سيكون في الإمكان، استئناف تلك المهمة التي كانت قد تُركت معلقة: مهمة جعل الماركسية ديالكتيكا يزدهر في تحوّله الى علم إناسة حقيقي...».

> إن في إمكاننا اعتبار هذه الخلاصة التي ينتهي اليها العروي هنا، نوعاً من الجواب، إنما الموقت، كما سيقول لنا هو بعد سنوات، على تلك الأسئلة التي كان الفكر العربي يطرحها على نفسه هو الذي كان يستعد في ذلك الحين لخوض أول سجال حقيقي شائك وشاق في تاريخه حول حضوره وصولاً الى هزيمته التي لم يتوقعها الكتاب طبعاً، لكن من فضائله المدهشة انه سجل، ما إن اندلعت، نوعاً من الترياق الفكري لسمّها القاتل. أما سؤال العروي الأساس وسط تلك الدوامة فكان: كيف يمكن الفكر العربي أن يتحرك؟ أية أيديولوجيا يمكن أن تنبني؟ وما هو دور تلك الأيديولوجيا في تغيراته المقبلة؟ لقد كانت تلك على أي حال، نفس أسئلة النهضة الثانية، لكنها كانت كذلك، أسئلة النهضة الأولى، أسئلة لا بد من التذكير مجدداً بأنها أتت لتدور من حول الآخر... ذلك الآخر الشهير الذي يعلمنا ويهزمنا ويحدثنا، معطياً إيانا فرصنا حاجباً عنا إمكاناتنا مشكلاً بالنسبة إلينا واحدة من أصعب الإشكالات التي تجابه تاريخنا.