“في البرد سنعرف طعم الغربة لأول مرة،

وفي الغربة سنعرف طعم البرد لأول مرة”

ها أنت حيٌّ أمامي مجددا يا حلمي الأكبر. رأيتُك في ابنتك “نجمة”. صوتُها يحمل رنة صوتَك، ابتسامتُها تذكرني بإشراقة ابتسامتك، عيناها الواسعتان وشفتاها الدقيقتان وشعرها الفاحم، كل شيء مرآة عنك، لكأنك عدت شابا أمامي بعمر ابني شادي.

حين انتظرتُها في مطار تورونتو، كنتُ أبحث عنك، فوجدتك. صحيح أنني وضعت اسمها على لوحة، لكنني لم أكن بحاجة إلى ما يعرّفها عليّ، فقد قرأت ملامحك في وجهها.

“نجمة محسن حلمي”. يا حلمي. يا حلمي الأكبر.

بيتي بعيدٌ عن المطار، لذلك تحدثت هي كثيرا في الطريق، وأنا أتأملها … أتأملك. وحين صعدت معها إلى شقتي الصغيرة في الطابق السابع، أحسست كأنني أصعد معك إلى السماء السابعة. لم أتحدث قدر ما تحدثت، وكأن التاريخ يعيد نفسه، أنصت إليها كما كنت أنصت إليك، البنت لأبيها، وهو أبوها الذي سحرني عندما التقيته في الشام قبل أكثر من 13 سنة.

الأسئلة المعادة تولد من جديد:

هل كان ما قرّب بيننا هو ظروفنا المتشابهة؟ فأنت كنت تعاني في زواجك، وأنا كنت أكثر معاناة منك. كانت لديك “نجمة”، وكان لدي “شادي”. صحيح أنني كنت أكبُرُك بعامين، لكنني أحسستُ أنك أكبر مني، ربما بسبب حكمتك حين قلت لي:

“الإنسان في مقام السفر ليس هو نفسه في محل الإقامة.

علينا أن نختبر مشاعرنا. أنت مترجمة وأنا مترجم، ولن يكون لدينا الوقت الكافي إلا للسلام في الوقت المتاح بين فتح القواميس وغلقها، فدعينا نتواصل بالأحاديث، قبل أن نتبادل القبلات”.

لم أصادر ردك، لكنني لم أصدك حين منحتني قبلتك الأولى. تبادلنا لحظتها نظرات عطشى في صمت حائر. عناق. عضات أذن. ساعدتك في التخلص من قميصك. ساعدتني في التحرر من قميصي. كنت تقيم بشقة صديقك في الشام. التي يسمونها منامة السفارات، لأن جنسيات كثيرة نامت بها، حتى شككنا أن ابن بطوطة مر من هناك.

نظرت إلى ساعتك حينها وقلت لي بحزم :

“أمامنا نصف ساعة قبل أن يهل صاحبنا”.

غبت عنك دقائق في الحمام. أنا أعرف الشقة جيدا. فكم التقيت هنا مع أعلام المشارقة والمغاربة، حين كان صاحبُك يستضيف بها زوار الشام في منامة السّفارات. اتسع فضاؤها الصغير لقلوب العالمين. عدتُ إليك بشوق جارف. كنت متحفظا، لكنك حين تمردت على ذلك التحفظ، تحولت إلى شخص آخر. لم تكن الترجمان الذي يعرفه الناس، بل كنت ترجمان الأشواق كلها.

تجتاحني قشعريرة الذكرى وأنا أستعيد لحظات امتزج فيها اللعاب باللعاب، وذاب العرق في العرق، وتمكنت الأصابع من الأطراف والثنيات، ودار اللسان على اللسان. وضحكت حين تذكرت قولك لي ـ في أتون اللهو ـ أنك خريج كلية “الألسن”. أخرجت لسانَك الساخن من عرينه المكسو بالشَّعر، وفركْتُه وأنا ألوكُه بين شفتيّ، وحين وصلت الحرارة إلى ذروتها، انهمرت نافورته تروي شوقي بل شبقي إلى جسدك، واستكنت بين ذراعيك، وأنت تشد علينا ملاءة خفيفة، كأنك تغطي خبزا طازجا خرج من نار الفرن.

يومها، واختصارا للوقت، اغتسلنا معًا، رغم صغر الحمّام، التصقنا ثانية تحت الماء الساخن، وبسبب انشغال المكان، وانشغالك كان صعبا علينا أن نكرر كثيرا ما فعلناه في ما بقي لك من أيام. لكننا صعدنا معا إلى قاسيون. وفي شرفة متسعة لمركن السيارات، وقف بائع الربابة يعزف. وكتبت قصيدتك هناك:

“لا يُغَنّي لي

عازفُ الرَّبابة العجوز

فوقَ الجبلِ

بلْ لامرأتهِ التي تركَها وحيدةً

ترعى حكاياتِه وعنزاتِه

وعندما باعني ربابتَهُ

وهَبَني كل أحزانهِ

وذكرى ابتسامتِه”.

وكأنك يا حلمي كنت تستشرف نهايتنا، وقد وهبتني رحيلك، حتى اليوم.

بدأت أحكي لك أيامها عن “جوزيف”، أبي “شادي”، كان زينة شباب الحارة. شفتُه يغازل كل البنات، وعرفتهن كلهن طامحات إليه. لكنه طلبني أنا للزواج، فلم أتردد. بعد شهر عسل لم يطل اكتشفت أنه يكذب في كل شيء. لقد تزوج ليجد من تنفق عليه، رضيت وصبرت، لكن حتى وقته لم يعد لي. أصبح يأخذ دون استئذان ويتركني، ليسهر مع الزلمات، ويأتيني في الصباح لينام.

مر عام، أنجبنا طفلنا، وتمنيت أن يصلح الصبي من حاله، وأن يهديه ربي. لكن الأمور ساءت حين سرحوني من العمل، بسبب انشغالي وكثرة أجازاتي بعد إنجاب “شادي”. لم يجد معي “جوزيف” نقودا كافية … هنا بدأ السباب ثم الضرب.

كانت فترات صمتك طويلة.

هل كنت تفكر في مستقبلنا المشترك، أم كنت تلوم نفسك على الورطة التي وقعت بها؟ المهم أنك سافرت وتركتني معلقة. ربما أردتَ أن تحتفظ لك بمحطة دافئة في الشام. أعرف ذلك. لكنك قد تأتي لتشعل النار أياما، وتترك الحطب شهورا.

أدركت أنني لا أستطيع الاستمرار…

كانت طلبات الهجرة موضة في تلك الأيام، تسأل الشابة أو الشاب “شو بتعمل؟”، يقول لك ” مقدم طلب هجرة”. لا أدري كيف كانت حياة “جوزيف” سببا في تعاستي، لكن ـ ويا لعجائب القدر ـ فتح موته الباب واسعا أمامي أنا وابني.

قُتِل “جوزيف” في معركة مع قبضايات، على بنات. ساعتها انتهزت الفرصة وأدرجت في طلب الهجرة تقرير الوفاة المسبَّب، وكيف أنني والطفل أصبحنا في خطر مماثل.

كانت الظروف السياسية معقدة، ولحسن الحظ أن شهادة عملي السابق؛ كمترجمة بمكتب اليونسكو، كانت تزكّيني. سافرنا. لكن المعاناة الحقيقية بدأت. لم يكن لدي من مورد غير الإعانة المكفولة لنا في العام الأول. كان ما يأتي يكفي بالكاد لطعامنا والسكن. نذهب إلى المجمعات نجلس بالساعات من أجل التدفئة، حتى نعود. في السكن ألفُّ “شادي” بحضني، وكأنه الجنين أستعيده بين أحشائي، مجددا. كانت لدي غرفة في سكن مشترك، تحسنت حالنا، وانتقلت بعد أربعة أعوام إلى الشقة التي استقبلت فيها نجمتك قبل أيام.

مشى الحال ولكن بقسوة. في البرد سنعرف طعم الغربة لأول مرة، وفي الغربة سنعرف طعم البرد لأول مرة. البرد هنا غير برد الشام، موحش وكاسر. هنا لا تستطيع البطاطين إحضار الدفء، ولا تنفع مدفأة الغاز خارج محيطها، لكن كلماتك عبر الهاتف كانت مفتاح السر.

أشتري البطاقة، وأطلب الرقم، وتأتيني كلماتك فترفع حرارة جسدي. تحكي لي عن كتاباتك، و”نجمة”، والحياة، وكنت أنتظر دون جدوى أن تحكي لي عني أنا. تمنيت أن تقول لي ذات مرة إنك قادم، فهل كنت تنتظر أن تموت أم “نجمة” لتتحرر مثلما تحررت أنا بعد مقتل “جوزيف”؟

ها هي “نجمة” تعيدني للنقطة الأولى. للحظة التقينا فيها أول مرة. لذكرى لقاء الحب الأول والأخير. لمشاويرنا في باب توما وعلى رأس قاسيون. لمقهى النوفرة. لفطيرة الراعي الساخنة مثل أحضانك. لعصير المانجو والكوكتيل من عند “أبو شاكر” في الصالحية، وللجو الصاخب في مقهى الصحفيين.

ذات يوم، قلت لي أنك ذاهب للقاء “حنا مينه” بصحبة صديقة أعرفها. صحت بوجهك:

“أنا أعرف حنا مينه أكثر منها”.

أدركتُ أنني أخطأت بإظهار غيرتي. لماذا أغار. ربما كنت أبحث عن قلب خال، وأنت لم يكن لديك هذا القلب. كنت مشغولا بابنتك أكثر من انشغالك بأي امراة. ربما جعلتك زوجتك تكره كل النساء، فلماذا قلت لي إنك تحبني؟

قبل هجرتي، سألتك أن تأتي للعيش معي في الشام، وبعد أن وصلت تورونتو كررتُ سؤالي، فقلت لي إنك تحب مصر ولا تريد مغادرتها، وأنك مرتبط بنجمة ولا ترغب في الابتعاد عنها، وماذا عن الكويت الآن يا معلم؟ ها أنت بعيد عن مصرك، وابنتك معا. ربما كنت لا تريد التورط، وربما كان ذلك الذي بينا زلة لسان، أو زلة حب.

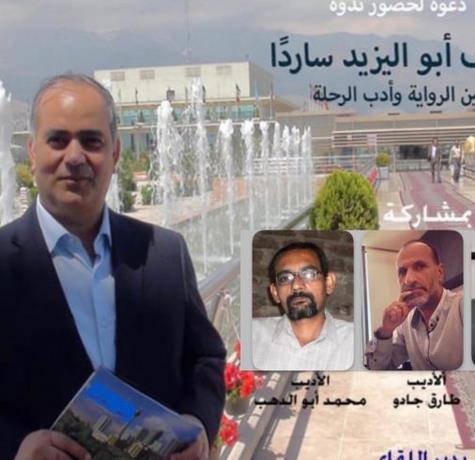

يسميك أصدقاؤك بالترجمان، وابنتك قالت لي إن اسمك السري، بالنسبة إليها: “ميمو داد”، أما أنا فقد اخترت اسم العائلة لأناديك به؛ حلمي، لأنني آمنت بكونك حلمي الأكبر بالفعل، صحيح أنك تخليت عني |مهما اخترت من مسميات أخرى فهذه هي الحقيقة|، لكن رسائلك المتواصلة لي، وصوتك عبر الهاتف، هي التي جعلتني أتحمل السنوات الباردة.

بعد عشر سنوات من الهجرة وصلتني منك قصيدة على بريدي الإلكتروني. طبعتُها، وألصقت عليها وردة كنت أهديتها لي بعد أن قطفتها من حديقة بيت قرب نهاية شارع الباكستان في دمشق.

وضعت القصيدة والوردة في مغلف من البلاستيك، كأنها مومياء مصرية محنطة، وبدوت كأنني أنظر إليها عبر نافذة تطل على ماض جميل، لحب ومض فجأة، وصداقة ستدوم للأبد:

“ستلتهم النارُ كل شيء:

انحناءة الكتفِ،

الرمادَ الذي يردم نبتات الذاكرة؛

آهة الأسف،

الجليدَ الزاحف إلى جدران الفؤادِ

والسنين التي ننتظر بشغف أن تمرَّ

فنلتقي.

ستلتهم النار كلَّ شيءٍ

فقط حين نشعلها”.

ها أنت تشعل النار من شعاع “نجمة”، وتطفئها بغيابك.

كانت من أجمل القصائد التي قرأتها لك عبر المسافات. لكنك ـ كعادتك ـ لا تترك فرصة إلا وتحدثني عن ترجماتك. كأنك تتحدث إلى نفسك. كأنك تنقل لي صورا من محيط غادرته، ولن أعود إليه.

توالت رسائلك، وأخذت تبتعد بي من بساتين الحب الزائل، إلى حقول الصداقة الدائمة. رضيت بذلك الحرث الجديد. أنا أيضا مررت هنا بتجارب، فالحب ثالث أي فاشلين في الغربة. عرفت كثيرين، من العراق، ومن فلسطين، بل ومن مصر أيضا. لكن هذا الشاب المصري الأخير كان نصابا، “معتَّرْ ومْكَتّر”. قال إنه يصدر جريدة لصالح المغتربين، ساعدته على أمل أن نكون معا، لكنه تنكّر بعد أخذ التمويل الكافي، أصدر رواية، وديوان شعر، وكتابا في أدب الرحلة، وانتهت نقود المنحة، وهو لم يبع نسخة واحدة.

حدثتني عن كتاب الوسادة، الذي صدر لك أخيرا، وقرأت عن الضجة التي لازمت صدوره، و”العري” الذي حطمت به شرف القبائل العربية. تذكرت كلماتك. أنت توقعت ذلك الجدل، لأنهم في الشرق العربي يتشدقون دائما بالأخلاق، وهم أبعد ما يكونون عنها. لم تفاجئني رسالتك عن ذلك المجتمع، فخبرتنا بالشام عنهم أكثر مما تعرف، لقد اشتروا بيوتا هناك كما فعلوا في لبنان، واستقبلنا نحن قروشهم وعقدهم الدفينة معا:

“عزيزتي مادلين

كمشة ورد

أترجم حاليا “كتاب الوسادة”، وأتذكر وسادتنا الصغيرة في منامتنا الدمشقية، تلك التي كانت لشخص واحد لكنها اتسعت لرأسينا معا. طلب الناشر مني ترجمة الكتاب وهو يعلم أنه لن يستطيع بيعه للجمهور، فلن يوجد معرض واحد يستطيع أن يجيزه، لكنه سيحتفظ به مثل بضاعة سرية للخاصّة من القرّاء.

إنه يذكّرني بناشر عراقي في أوربا، كان يطبع كتبا من التراث العربي المليء بفواحش المتون والمفردات، ويسميها بأسماء مثيرة؛ مثل “أبو نواس على السرير”، وحين يمر به أحدهم في جناحه بمعرض الكتاب، يفتح صفحة من ديوان أبي نواس، ويقرأها عليه بصوت عال، هامسا حين يأتي على مفردة لعضو ذكري أو أنثوي، كأنه يبيع جارية في سوق القيان.

الطريف في “كتاب الوسادة” أنه مكتوب بالإنجليزية مع لغات أخرى تمثل مصادر لوحاته؛ الهندية والصينية واليابانية. أنتِ حكيتِ لي عن صديقتك الهندية الحميمة “شوما”. لذلك سأرسل لك النصوص الهندية والإنجليزية وترجمتي العربية، لتراجعيها، ولا شك سأفرح حين يرتبط اسمك باسمي، كمراجعة للنصوص، حتى لو كان مجرد ارتباط على الورق.

في مقدمة الكتاب يحكي المؤلف “تشارلز فوكيس” Charles Fowkes كيف أن ثقافات الصين واليابان وبلاد فارس والجزيرة العربية لها باع طويل في الأدب الحسي، وهو ما تجلى في سلسلة طويلة من النصوص المدونة التي تبدأ من الشعر وصولا إلى الروايات والحكايات، كالتي ظهرت في حقبة أسرة “مينج” الصينية، أو ألبومات إرشادات ممارسة الحب الأكثر شهرة؛ الكاماسوترا في الهند.

لماذا أحكي لك ذلك مادلين؟ ليس لأنني أريد مراجعة لغوية لنص مترجم. فهذا جانب عملي لا يتناول ما أردت الحديث عنه. لقد جئت الكويت منذ شهور قليلة، كما تعرفين. والكويت مثل السعودية، بلد متحفظ وقانونيا يمنع الخمر، رغم إباحة الاختلاط في الحياة العامة هنا، وقيادة المرأة للسيارة، عكس السعودية، لكنها ظواهر لا تخفي أن المجتمع بدأ يرتد للخلف.

فبعد أن كانت الكويت تقود التنوير في الخليج، بصحفها وإنتاجها المسرحي والتلفزيوني، وجامعتها الرائدة، توقف الزمن، وبدا أن البلد يتأرجح فوق سجادة تشد طرفاها قوتان دينيتان متطرفتان؛ السعودية من جهة، وإيران من جهة أخرى، سنة هنا، وشيعة هناك، وبين الشيوخ والملالي ضاعت نهضة البلد، وباتت الحياة، الظاهرة على الأقل، راكدة كمياه آسنة في بركة داكنة.

ما علاقة ذلك كله، بما أترجمه، وما نتحدث عنه؛ “كتاب الوسادة؟”

بالطبع ليس الداعي لتوارد الخواطر هو النوم القسري الذي لجأت إليه الحركة الثقافية هنا، على وسادة خاوية، والذي يمكن أن تتلمسيه من حديث الجميع عن ماض مضيء، في مقابل حاضر مظلم. إنما الفارق في الازدواجية التي يعيشها الجميع. أنا أرى الغترة التي يرتديها الرجال ولا تشبه سوى قناع زورو. تغطي الرؤوس تصنعا للحكمة، في النهار، لكن حين يتجرد منها الرجال، في مجالسهم الخاصة جدا، تجدين رؤوسا أخرى. وتظهر مشروبات ممنوعة، وتتحرر الأجساد المقيدة من شكليات المجتمع. ويبدأ الانتقاد من كل شيء، والانتقاص من أي شخص. إن لدى الجميع بيوتهم العائلية، ولكن بدأ الكثيرون يستأجرون شققا خاصة بنزواتهم، وبأحاديث الوسادة الخاصة بهم.

بالأمس كنت ضيفا عند مديري في العمل، الذي يعتقد الجميع أنه شخصية فكرية مرموقة يقود مؤسسة للترجمة. لكن الحقيقة أن الرجل لا يستطيع قراءة جملتين على بعض بالإنجليزية، وهذا لم يمنعه من أن يكون عضوا في هيئات للترجمة في أكثر من دولة بينها مصر. وأتعجب، علام كان اختياره؟ هل اختير لأنه يتقن شيئا يستطيع أن يجود به في مؤتمر، أو ندوة، أو كتاب؟ أم أنهم اختاروا جواز سفره الكويتي، واختاروا محاباة المؤسسة الكويتية التي يقودها؟

لا تحسبي هذا نكرانا للجميل، لمن منحني ثقته، ولكنني أتأمل وأرى أن الازدواجية التي نعيشها جميعا هي التي جعلتنا نتأخر. ليس لدى أحد الجرأة ليفعل شيئا في النور. الكل يخفي شخصيته الأخرى. كلهم هنا دكتور جيكل ومستر هايد. ربما كنت منخرطا في العمل الخاص كمترجم حر بمصر بما لا يسمح لي بقراءة الوضع المؤسسي في مصر، وربما لو تأملت، لوجدت الأمر مشابها، حتى أنني بدأت أشعر أن الحكاية مرتبطة بتكوين الشخصية العربية، تريد أن تعيش ليلها على الوسادة، بينما تخطب فوق منابر النهار مدعية الشرف.

لستُ مثاليا، لكنني لم أستطع أن أكمل مشوارنا الذي بدأ في منامة السفارات قبل عشر سنوات، لأنني لم أر نفسي قادرا على الاستمرار مخادعا. أتذكرين أنني في تلك الليلة عرضتُ عليك القدوم إلى القاهرة، لأنني لا أستطيع أن أتركها، ولا أستطيع أن أترك ابنتي. وأنت قلت “وأنا لا أستطيع أن أترك ابني، ولا يمكنني أن آخذه من أبيه”. لقد افترقنا عند أول الطريق، وكان يمكن أن نفترق عند المنتصف، ولكن الجروح ربما لتكون عميقة”.

هكذا أنت، كنت تصوغ عباراتك بعناية لتبرر أي شيء يا حلمي الكبير. وكأنك لم تكن تعلم، يا ترجمان الأشواق اللاهبة، أن الحب لا يمكن أن يقاس بالقلم والمسطرة.

فالرياضيات للحياة، والفوضى للحب.

بعد قليل سآخذ “نجمة” إلى السوق، لقد استيقظت وقالت إنها اليوم تدعوني للغداء. ربما وجدنا فطيرة الراعي الساخنة هناك، من يعلم، فأنا لم أفقد الأمل في أن نتناولها معا ذات يوم قادم في مكان ما.