نجمتُك الشاردة تكتب لك من “تورونتو” الباردة والبعيدة، والجميلة أيضا.

لقد قاومت الكتابة إليك طيلة الأسابيع الماضية، لكنني عملتُ بنصيحتك؛ ألا أكتب لك إلا بعد شهر من وصولي، حتى تتكون لي رؤية كافية أحكي لك عنها، بعيدا عن صدام الحضارات الذي يصيب الواصلين إلى هنا.

في البداية، أحب أعرّفك “ميمو داد” أن المفاجأة الحقيقية لم تكن “تورونتو”، لأنني جمعت عنها صورا وملفات فيديو في آخر سنة لي بالكويت مكنتني من حفظ معالمها، وإنما المفاجأة بالتأكيد كانت تلك السيدة السورية، الشاعرة والمترجمة “مادلين”.

فصديقتك التي قلت إنك عرفتها أنت في دمشق قبل سنوات طويلة لا تزال تذكر كل التفاصيل التي دارت بينكما، حتى أنها قالت لي وهي تكاد تموت على نفسها من الضحك:

“الغربة مخلاة الذكريات، لن أحكي لكِ إلا عن الأشياء التي تسمح بها الرقابة العربية!”

ما فهمتُه يا أبي منك أنها مجرد صديقة التقيتها بضع مرات في عدة مؤتمرات حين سافرت إلى العاصمة السورية، لكن ما أحسستُ به من كلامها أنها الحبيبة المجهولة!

شعرتُ بحرج وهي تكاد تأكلني بعينها، حتى شككت أنها lesbian … أنا أستغرب الآن، هل هي تبالغ في أحلام اليقظة، وكيف لم تحدثني عنها وأنا معك بالكويت، فقط قلت لي:

“مادلين ستحبُّكِ كما لو كنتِ ابنتَها!”.

عرفتُ كيف جاءت السيدة “مادلين” إلى هنا، وربما تعرف القصة أنت، لكن دعني أكررها. بعد وفاة زوجها تقدمت إلى السفارة الكندية في دمشق بطلب هجرة مع ابنها، هذا الذي كبُر وتزوج أخيرا من أمريكية، بعد حصوله هو وأمه على جواز السفر الكندي.

لقد مرّا بسنواتٍ من المعاناة، حكت لي عن بعض حكاياتها وهي تدخن بشراهة، وتنظر إلى الدخان وتصفه بأنها دوائر السنوات الضائعة بين حياتين، ربيع في سورية، وشتاء في كندا. أعدَّتْ كأسا من شراب المتة الساخن الذي تعشقه، وتقول إنه خيط بين وجودها هنا وذكرياتها في الشام:

“شوفي “نجمة”. كنا مستعدين نعيش في الشام بأقل القليل. لكن مساحة التفكير كان يجب ألا تعمل. يجب أن تظلي مثل أرض خلاء … مهجورة … حتى من أن تكون مجرد مركن لسيارات الأحلام. أحكي لك عن نكتة، رغم أننا في الشام ظللنا أيام الأسد لا نحكي نكاتا حتى في أحلامنا، كنا خائفين. لكننا هنا لا نحكي غير النكات… المؤلمة أحيانا.

النكتة لا تأتي من الخوف، بل تولد من التحدي، وأنتم في مصر عشاق التحدي وكنا نغار من قدرتكم على السخرية…

قال لك كلب من بيروت التقى على الحدود بكلب من الشام، الأول كان نحيفا والثاني يتحرك بصعوبة من ثقل وزنه، لذا اتفق الاثنان على مبادلة مكانيهما، أراد الكلب اللبناني أن يعيش في رغد، ولكنه لم يحتمل طويلا، وذهب إلى صديقه السوري، وهو يطلب منه أن يعود مجددا لمكانه الأصلي، مرددا:

“نفسي أنبح. نفسي أنبح!”

نعم لم نكن نستطيع حتى مجرد النباح”.

ما علينا يا “ميمو داد”. صعب أن أتحدث أكثر عما دار بيننا في أمسيات تورونتو، لكن البعد الجغرافي يعطيني قوة وشجاعة وجرأة، كثيرا ما ألححت أنت عليَّ أن أتمسك بها، كي أقاوم وأعيش وأنتصر.

شقة السيدة “مادلين” صغيرة، غرفة واحدة، تطل بشرفتها على حديقة صغيرة بين عدة بنايات شاهقة، وصالة بها صوفا حمراء، يمكن فردها فتتحول إلى سرير، وطيّها لتكون كنبة. هذه الصوفا أصبحت تحت تصرفي منذ وصلت إلى شقتها في الطابق السابع.

هناك تلفزيون صغير جدا، ومكتبة تحتل جدارا بالكامل على أرفف خشبية. قالت لي إنها تجمع في هذه المكتبة شذرات مما كان في مكتبتها التي تركتها خلفها قبل الهجرة:

“المكتبات العتيقة تجذبني كما تجذب الوردة النحلة. لا أستطيع مقاومة عسلها. الصور الخاصة بي في تورونتو نصفها التقط في مكتبات، والنصف الآخر مع صداقات نادرة، ومعالم طبيعية خاصة بالحدائق، وأثناء العمل”.

تعمل السيدة “مادلين” ـ كما أخبرَتْني ـ مترجمة، لكنها، كما عرفت، غير منتظمة في دوام محدد. إن اسمها ـ مع أسماء عشرات العرب الذين يقيمون هنا ـ مُدْرَجٌ في عدة هيئات محلية كمترجمين من اللغة العربية إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، ويستعان بهم فقط عند الحاجة، كقضية في محكمة، أو مؤتمر ضيوفه عرب ، أو مؤسسات تتعامل مع مهاجرين يحتاجون ترجمة فورية.

لا شك “ميمو داد” أنني بحاجة إلى مال إضافي، فلا بد أن أعرض على السيدة “مادلين” مقاسمة المصاريف، حتى يحين وقت انتقالي إلى الكامبوس الجامعي، مع بداية الدراسة، بعد أسبوعين. في أوقات كثيرة تجلس “مادلين” لتكتب بعض الأخبار في نشرة محلية باللغة العربية عن شؤون المهاجرين من الشرق.

قالت لي السيدة “مادلين” إنها كانت تمضي أفضل الأوقات بمكتبة المركز الثقافي، في دمشق، وحين كانت تزورها صديقة ما، لم تكن تأخذها أعلى قاسيون وحسب، بل تنهي النهار معها في المكتبة:

“تصوري يا “نجمة” أن مكتبة تورونتو العامة بها 98 فرعا تشتمل 12 مليون كتاب!”

كنتُ أود أحكي لك أكثر عن السيدة “مادلين”، لكنني سأترك ذلك لرسائل قادمة، وسأسمح لنفسي بالحديث عن المدينة التي أصبحت مدينتي، في شهر واحد، وعن “نجمة” ابنتك التي سافرت إلى سماء أحسبها بعيدة الآن بما يكفي عن سمائك وسماء أمي؛ التي قاطعتني منذ سافرت معك إلى الكويت، وحسبت أنني فضلتُك عليها، وربما أكون قد عجزت عن الإيضاح لها بأنني أبحث عن مستقبل أفضل، بعيدا عن مصر.

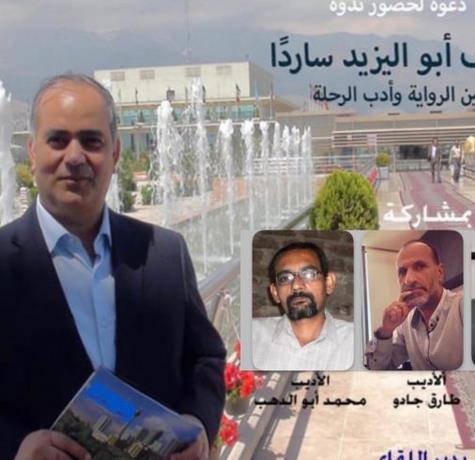

كنت أسمع جدتي تناديك ميمو، هذا أفضل ما اخترعتْه، وأنا كنت أناديك داد، الآن ربما يكون من الأفضل جمعهما معا، إن موسيقى “ميمو داد” تبدو لي جميلة. أنا أعتقد أن هذا أجمل من اسم الشهرة الذي يردده الناس جميعا؛ التُّرجمان، فأنا لا أراه اسما يليق بك، أنت مترجم فذ، ولا أقول ذلك لأنك أبي، ولكن لأن تلك هي الحقيقة.

أتمنى يوما أن أصبح مثلك، ولكن لا أحب أن يكون اسمي “الترجمانة”.

أتعرف يا أبي، حين كنت أزورك في مكتبك، وكان “شنكر” الهندي يناديك “مستر محسن”، كنت أعرف أن هذا هو أدق تعريف. أنت المستر الذي يجيد لغته الأم، مثلما يجيد نقل النص المترجم “كما ولدته أمه” مثلما كنت تقول لي مداعبا. وأنت “محسن” للجميع، الاسم على مسمى، وكم تمنيت أن تكون يوما محسنا إلى نفسك. لكنني ““ميمو داد”” لا أقول كل ذلك تملقا، وإنما يمكن أن تعتبره اعتذارا متأخرا مني، حان وقت الإفصاح عن سببه.

في سنوات طفولتي الأولى لم أكن أرى غير الصورة التي لم أفهمها أبدا. أمي التي تصرخ دائما في وجهي، ووجهك، وأنت صابر، وباسم، وهاديء. ينتهي العراك بينكما، فتتجه إلى مكتبك الخشبي قرب الشرفة، وتجلس مخفيا رأسك بين المعاجم، والقواميس، وبرجين من الكتب. وحين كنت تحتاج إلى كوب شاي، أو فنجان قهوة، تدخل في صمت إلى المطبخ، وتخرج بما أعددت، لتعود إلى ركنك مرة أخرى.

متى طلبت أمي منك الطلاق، كنت تتركها وتخرج. وحين ألحّت، ربما للمرة العاشرة أو العشرين، أجبتَها، وأحضرت سيارة نصف نقل، لتأخذ حقيبة بها بعض الملابس والأوراق، وصناديق كرتونية للكتب.

من الشرفة، نظرت إليك وأنا أبكي، رأيتك تضع كتبك على ظهر السيارة المفتوح ليبتلع أوراقك كما يبتلع وحشٌ كائنا بائسا، ثم رأيتك تدخل إلى مقعد الكابينة بجوار السائق، وأنت تودع الشرفة التي صاحبتك ـ طوال سنوات ـ بنظرة أسى.

هذا المشهد لم أنسه أبدا. بعدها حاولت أمي أن تصالحك. لكنك كنت قد أخذت قرارك الذي أجلته طويلا، كما كنتَ تقول لي في أيام الزيارات الأسرية الممنوحة لك بالقانون. فقد حاولت أمي أن تحرمك من رؤيتي، لكنك أجبرتها. أما هي فانتقمت مني، وأجبرتني ألا أمتحن إلا نظام المنازل، حتى لا أذهب إلى المدرسة، فتراني، ولو صدفة. حرمتني منك، وحرمتني من صديقاتي، وحرمتنا من حياة طبيعية.

حين نلت شهادة الإعدادية ألححتُ عليها أن تدعني أذهب لأراك في بيت جدي. ساعتها عرفتُ أنك تخطط للسفر إلى الكويت، وشرحتَ لي أن أصدقاء لك رتبوا عملا مناسبا، وأن هذا سيمنحك القدرة على مواصلة مشروعك الكتابي بجانب الترجمة، وكذلك قدمت لي المشروع الذي حلمت به من أجلي:

“يا نجمة بابا… ستسافرين معي إلى الكويت. هناك ستأخذين شهادة الثانوية، ونحصل لك على منحة للدراسة في كندا، أو يكون معي المال الكافي لتكملي دراستك هناك. أنت تستحقين مناخا أفضل. هذا وعد مني إذا قبلتِ المجيء معي … سأكون مطمئنا أكثر من تركك في القاهرة مع أمِّك”.

اللحظة التي قررت فيها السفر معك لم تولد فجأة. كنت أعيش مع أمي، وأعرف أنك تدفع النفقة، وأضعافها، وتعمل من أجل سعادتي. أما هي فلم تفوّت يوما من غير أن تحكي لي عن سيئاتك؛ آسفة، كانت تقول كلمات أكثر بشاعة من كلمة “سيئات”، لكنها كان يجب أن تحكي لأحد غيري، لأنني الوحيدة التي عشت ألمك يا أبي في البيت.

حين قلت لي عن خطتك السرية، كان المهم الترتيب بشكل جيد، حتى تكتمل بنجاح. عرفت بعد سفرنا معا أنها رفعت عليك قضية خطف! وحين التقانا رجال السفارة المصرية بالكويت؛ الذين جاءتهم أوراق الدعوى، عبر وزارة الخارجية، جلسنا معهم، وعرفوا التفاصيل، فأغلقوا القضية حين شهدتُ في صفك بأنني سافرت لأدرس.

ما فاجأني “ميمو داد” أنك لم تحكِ لي عن مدام “فوز” أبدا، إلا بعد أن جاءتني المنحة. أدركتُ أنك أردتَ الاطمئنان على مستقبلي ومستقبلك معا. هنيئا لك “ميمو داد”. أنا شفت مدام “فوز”. سيدة راقية، وأديبة، جوٌّ آخر، بالتأكيد ستقدر قيمة عملك.

أنا فرحت لك “ميمو داد”، رغم الارتباك الذي أحسست به، وبدا علي، حين أخبرتني بالأمر لأول مرة. ربما لأنني أحسست بخديعة ما. المهم أن تحترس، فأنت في نظر الآخرين جئت غازيا، وتأخذ غنيمة من بين أيديهم، باعتبارها سيدة كويتية وثرية.

صدقني، أنا أكثر واحدة تعرف أنك لا تبحث عن غنائم. أذكر أنك رفضت عرض أمي بأن تكتب الشقة التي ورثتها عن أمها باسمك حتى تعود إليها. كنت ترفض أيضا عروضا للكتابة العمياء، كما كنت تصفها، بأسماء صحفيين كبار من كتاب الأعمدة، نظير راتب شهري مغر. أنت رفضت ذلك كله، لكن عرض مدام “فوز” كما اعتقد لم يكن عرضا ماليا، وحسب، ولكنه كان عرضا عاطفيا.

في الكويت عادت إليك ابتسامتك. وكنت تعود من لقاءاتك الثقافية سعيدا. أعتقد أنها كانت لقاءات “ثقافية” مع مدام “فوز”. الاسمان الوحيدان اللذان كانا يصيبانك بحالة من الانزعاج هما اسما “محيي صابر”، و”مصطفى سند”. كنت تقص لي يوميات تطفح بحكايات مقززة، أتمنى أن يعينك الله عليهما، فهما معك بالمؤسسة، وتضطر لرؤيتهما كل يوم.

ماذا أقول لك عن “تورونتو”؟

أعترف لك يا أبي، ومنذ الأسبوع الأول، أدركت أن الحياة في الكويت لم تكن سوى محطة انتظار، هناك ننتظر شيئا ما، القطار الذي لم يدخل الكويت بعد، الباص الذي لا يركبه أحد، أو السيارة؛ ذلك الرعب الذي يتحرك على أربع عجلات وسط الحمقى، أو الطائرة التي تحملك بعيدا عن تلك الحياة الاستاتيكية، التي تشبه محطة انتظار للموت.

الآن عرفت سر لهفة الكويتيين على شراء بيوت خارج بلادهم، ليس ذلك بفضل الثراء وحسب، وإنما هي الرغبة في أن يكون لهم سقف حقيقي في بلد حقيقي. خلال سنوات دراستي عرفت أن أرباب العائلات الكويتية يشترون شققا وبيوتا وقصورا في كل مكان، في بيروت والقاهرة، في فرنسا وبريطانيا، بل وفي إندونيسيا والبوسنة. أنت فسّرت لي ذلك بأن غزو العراق علمهم أن بيتهم غير آمن، وأن عليهم أن يؤمِّنوا بيتا في مكان ما، رغم أن الأزمة أظنها زالت.

كان هناك زميل لك كويتي، رأيته مرة واحدة، أعتقد اسمه حاجة “المضيفي”، قال لك، إنه بعد الغزو، اشترى سيارة دفع رباعي، ويحتفظ دائما بجراكن وقود احتياطي، وعملات أجنبية، وحين يسمع مرة أخرى عن غزو عراقي تحرّك من البصرة باتجاه الكويت، سيدير محرك سيارته وينطلق جنوبا عبر الصحراء، هاربا بعائلته.

لقد حكيت لي عن صديقِك المصري الذي جاء إلى الكويت فور تخرجه، وقد تزوج من زميلته الكويتية التي أحبت فيه هدوءه وذكاءه وفطرته. لكن الغريب كان في هوايته؛ حيث اعتاد أن يذهب كل بضعة أيام إلى مطار الكويت، ليجلس في صالة الانتظار يراقب شاشة حركة الملاحة الجوية، ويتأمل وجوه القادمين، وكأن يبحث فيها عن وجهه هو … حين جاء الكويت، لأول مرة.

بعيدا عن صالة الانتظار عندك، أحدثك عن تورونتو … صالة الوصول عندي.

ربما تشبه بعض المماشي قرب بحيرة أونتاريو، التي تطل تورونتو على ساحلها الشمال الشرقي، ذلك الممشى الأثير لنا في المركز العلمي بالكويت، حيث كان يبدو الأفق تداعبه بعض الأبراج السكنية، تحت سحب ثقيلة الوطأة … لكن اللون الأخضر هنا لا يُقارن.

بدأت عندي لعبة المقارنات، بين الكويت وتورونتو. الأرقام تقول إن عدد سكان تورونتو يقتربون من عدد سكان الكويت! وأعتقد أن من أوجه الشبه أن نصف سكان تورونتو ولدوا خارج كندا، لأنها مقصد المهاجرين.

أفكر … هل يمكن أن نعيش معا هنا، وأن تأتي، يوما ما، لنقيم سويا؟ الوقت مبكر للحديث عن الهجرة إلى كندا، أعلم أن لديك مشروع زواج، وأنا لدي مشروع دراسة جامعية.

أخذتني السيدة “مادلين” في جولة تاريخية، مدفوعة الأجر، فقد عزمتها على وجبة في مطعم فخيم، بمنطقة حدوة الحصان الذهبي الراقية. قالت لي السيدة “مادلين” إن قبائل تدعى هورون استولت على مناطق قبائل إيروكواس بعد قرون من استيطان الثانية للمكان، وهم الذين منحوا البقعة حول البحيرة اسم تكارونتو، أي مكان تطل منه الأشجار على المياه، ومنه تحور ـ كما يبدو ـ الاسم الحالي. ألا يشبه ذلك تاريخ الكويت، التي اشتق اسمها من ذلك الكوت الصغير المبني على الشطآن، بل إن عمر الكويت لا يتجاوز عمر تورونتو!

كان أول المتدفقين من المهاجرين، بعد وصول الفرنسيين، البريطانيون ومن معهم، وفي سنة 1787 اشترى هؤلاء البريطانيون ربع مليون فدان من تورونتو، وأقاموا مدينة أسموها يورك، أصبحت عاصمة كندا العليا، وظنوا أنها بمأمن من هجمات الأمريكيين. لكن القوات الأمريكية سيطرت خلال حرب يورك في 1813م على المدينة ونهبتها، ودمرتها، وحرقت برلمانها، واستبدل اسم يورك بالاسم الحالي، تورونتو، منذ 6 مارس 1830م، واتخذت عاصمة لكندا مرتين، وجعلت مونتريال وكيبك عاصمتين مرة لكل منهما.

بعد نشأة الاتحاد الكندي أصبحت أوتاوا عاصمة كندا، وسميت تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو في 1867 بعد أن كانت عاصمة لكندا العليا فقط، وهي اليوم مركز كل شيء في كندا، الاقتصاد والإعلام والمهاجرين، ولحسن الحظ أن الإنجليزية هي اللغة الأولى، فأنا أفضل بها عن الفرنسية، كما تعلم، “ميمو داد”.

أما الجامعة فحكايتها حكاية. لكنني سأدعها لرسالة أخرى. أستطيع هنا الحصول على الحوالات عبر ويسترن يونيون، فلا تنساني طويلا “ميمو داد”. لحسن الحظ أن الدولار الكندي أقل قيمة من الأمريكي، ولو أنني أعلم أنك كريم بكل العملات.

نجمتك الشاردة في تورنتو …”